社労士のシモデ(@sr_shmd)です。

残念ながら、ほとんどの女性が性被害やセクハラ被害にあった経験があります

というと、

大げさなんじゃない

ですとか

冤罪もあるんじゃないの?

といった意見が出てきます。

実際には、女性の約3割が職場でのセクハラ被害にあったと回答しています。

確かに「ほとんど」は少々大げさかもしれませんが、身近で話していると多くの友人・知人がセクハラ被害にあっていることも事実です。

セクハラ被害の相談をしても会社が真っ当に対応してくれない場合、心身のためには転職を検討した方がよいかもしれません。

SNSなどで個人にも拡散力があることから、ときには著名人によるセクハラが明るみになり社会的に失脚してしまうこともある世の中です。

この記事では、セクハラのリテラシーを正しく身につけていただけるよう、セクハラ防止法やセクハラ問題の3つの特徴を紹介します。

この記事は次のような人にオススメです!

- セクハラ被害に困っている人

- セクハラをしないように気をつけたい人

- セクハラ防止法のポイントを知りたい人

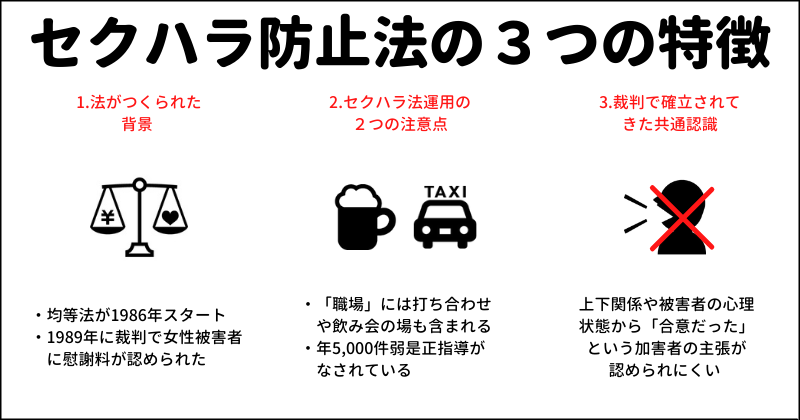

セクハラ防止法の3つの特徴

セクハラ防止法の正式名称は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」です。

一般的には「男女雇用機会均等法」と呼ばれています。

セクハラ防止法の特徴として、以下の3点が挙げられます。

- 1992年の初の慰謝料認定が法整備の背景にある

- 打ち合わせ・飲み会や是正指導に注意

- 加害者による合意の主張は認められにくい

①1992年の初の慰謝料認定が法整備の背景にある

1986年に男女雇用機会均等法がスタート

この記事ではセクハラ防止法と呼んでいる「男女雇用機会均等法」が1986年にスタートするまでは、女性は結婚したら退職することが普通でした。

当時就職活動をした方によると、男女雇用機会均等法が施行されても短大卒の女性の方が好まれ、名の知れた企業に就職することができたそうです。

一方、四大卒の女性の方が就職活動に苦労するという事態が生じていました。

なぜなら、四大卒で男性並みに働く意欲のある女性を、会社はどのように扱ってよいか分からなかったためです。

法は整備されても、今まで通り事務作業や雑用のみをこなし、20代で結婚したら退職してくれる女性が好まれていました。

現在では当たり前となった「総合職」「一般職」という区分は、この頃できたものです。

こうして「男社会」に放たれた女性たちは、「名誉男性」として生きるか、キャリアを諦め「女性らしく」生きるかを迫られました。

1992年の初めてのセクハラ・慰謝料認定

男社会で生きるためには、女性はセクハラに対して笑ってやり過ごすしかありませんでした。

そんな中、最初に裁判でセクハラについて争われたのは、男女雇用機会均等法がスタートしてから3年後の1989年のことです。

福岡の出版社に勤める女性(X)はアルバイトとして入社したあと正社員となり、雑誌編集の経験と能力を買われてさまざまな仕事を任されるようになりました。

ところが、Xを妬んだYから異性関係の噂を流されたり、直接私生活を揶揄されたりして、業務に影響が出るようになってしまったのです。

会社は両者から報告や訴えを受けていましたが、個人的な問題として適切な対応をしませんでした。

そして先に面談したXに「話し合いが折り合わなければ退職してもらうことになる」と伝え、結局Xは退職するに至りました。

Xが裁判を起こしたところ、個人的な性生活や性向に関してあることないこと発言し、職場にいづらくさせたことがセクハラ(不法行為)として認定されました。

このように、直接的に性暴力を振るうものではなくても、セクハラとして認定され得るのです。

さらにこの事件では、会社が適切な対応をしなかったことの責任も問われました。

1992年に、最終的には150万円の慰謝料が命じられました。(福岡出版社事件 福岡地判 平4.4.16)

この事件をきっかけに「セクハラ」という言葉が一般的になり、1997年、男女雇用機会均等法にセクハラの項目が追加されました。

職場環境は良くなっている?

今、卑猥なポスターを職場に貼るといった類のあからさまなセクハラは、数としては減ったのかもしれません。

しかし、友人たちからは、勤めていた企業の社長がセクハラで退任してしまったとか、飲み会のあと上司と乗ったタクシーで手を握られたとかいう話は普通に聞きます。

実際にはどれくらいの女性たちがセクハラ被害にあっているか、データで見てみましょう。

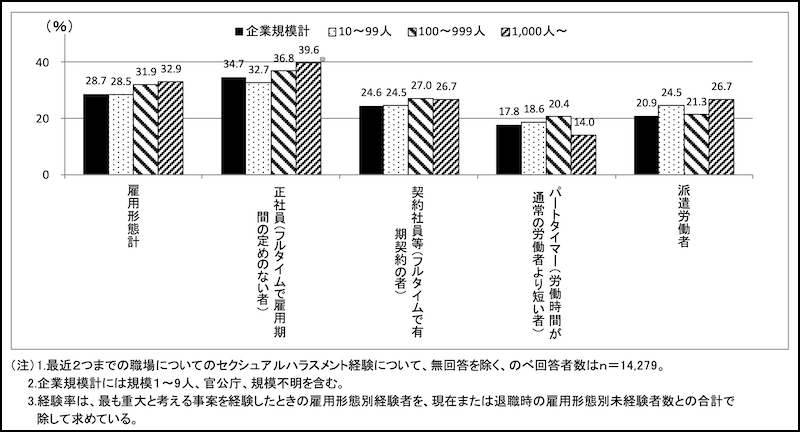

下図は、雇用形態・企業規模別のセクシュアルハラスメント経験率を表しています。

2015年に25歳〜44歳だった女性(1990年〜1971年生まれ)のうち28.7%の方がセクハラを経験しています。

正社員全体で見ると34.7%、1,000人以上の会社では39.6%と高い経験率です。

原因は特定できませんが、企業規模が大きければ異動や転勤があって人が入れ替わりますし、人の目がない場所も多いからかもしれません。

大企業の方が研修がしっかりしているとか、採用過程が厳しいといったことは関係ないようです。

セクハラ防止法がスタートしてから20年経っても、残念ながら約3割の女性が職場でセクハラ被害にあっているようです

②打ち合わせ・飲み会や是正指導に注意

セクハラは、残念ながら今でも珍しくありません。

珍しくないとはいっても、性的な言動は業務にまったく関係ないので、言い訳ができません。

リスク管理をして、セクハラをしない・させない職場をつくるためにも、セクハラの定義と具体例を知っておきましょう。

セクハラの定義と具体例

まず、職場におけるセクハラは、次のように定義されています。(男女雇用機会均等法第11条)

- 性的な言動に対して何らかの反応をすることで労働条件において不利益を受けること

- 性的な言動により労働者の就業環境が害されること

「性的な言動」には、次のような言動が該当します。

- 性的な事実関係を尋ねること

- 性的な内容の情報を意図的に流布すること

- 性的な関係を強要すること

- 必要なく身体に触ること

- わいせつな図画を配布すること など

セクハラの2つの類型「対価型」「環境型」

セクハラ定義の1と2はそれぞれ、「対価型」「環境型」と呼ばれています。

対価型セクハラの具体例は、次のようなものです。

- 事務所内において経営者が従業員に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため解雇した

- 出張中の車中において上司が部下の腰や胸に触ったが、抵抗されたため腹いせに配置転換した

- 営業所内において経営者が日頃から従業員の性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため降格した

このように対価型セクハラは、解雇・配置転換・降格など、労働条件において不利益を与えられるものを指します。

一方、2の環境型セクハラの具体例は、次のようなものです。

- 事務所内において上司が部下の腰や胸に度々触ったことを苦痛に感じて、部下の就業意欲が低下している

- 取引先において同僚の性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したことを苦痛に感じて、仕事が手につかない

- 周囲が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示していることに苦痛に感じて業務に専念できない

このように環境型セクハラは、就業意欲の低下・仕事に手がつかない・業務に専念できないなど、就業環境が害されることを指します。

打ち合わせや飲み会でのセクハラもあり得る

会社にいるときだけセクハラに気をつければいいんだよな!

そう思った方は要注意です。

セクハラが認定される「職場」は、普段働く場所だけに限られません。

取引先との打ち合わせや接待の場、飲み会の場も「職場」に該当します。

また、対象者は正社員だけに限られず、パートタイマーや契約社員、派遣労働者などのいわゆる非正規社員も含まれます。

お酒を飲むと判断力は鈍くなります。「これくらい許されるだろう」という甘えは危険です。

会社はセクハラ防止措置を講じなければならない

もし職場でセクハラ問題が起きたら会社を罰してくれるんですよね?

残念ながら、男女雇用機会均等法にセクハラの項目が加えられたものの、「セクハラ問題が起きたら会社を罰する」という内容にはなっていません。

なぜなら、セクハラと認定されるかどうか、慰謝料はどの程度かは、同じ性的言動であっても関係性や背景によって変わるため、「セクハラがあれば会社に罰則を科す」といった一律のルールを定めることはできないからです。

そのため男女雇用機会均等法では、「会社はセクハラ防止のための措置を講じてください」とお願いするにとどまっています。

会社に義務づけられているセクハラ防止のための措置は次の3つです。

- セクハラを行ってはならないという会社の方針を明らかにして、それを周知・啓発すること

- セクハラに関する相談や苦情に適切に対応するための体制を整えること

- セクハラ問題が発生したら、速やかに適切に対応すること

1は、最低限、就業規則の服務規律と懲戒規定を整備し、従業員に周知することが必要です。

一番大事なのはトップの姿勢です。その姿勢がセクハラを許さない社風となるか、許容してしまう社風となるかを決めると思います。

2は、一言でいうと相談窓口の整備です。

しかしながら、実際には加害者による報復が怖くてセクハラについて相談することはかなりハードルが高いです。会社としては、いかに従業員の意見を集めるかが課題となります。匿名で相談できるシステムを導入したり、外部に相談窓口を設けることも考えられます。

3は、相談があったら調査したりヒアリングをして、セクハラがあったかどうかを認定し、加害者の処分を決定したり被害者のフォローを行うことです。

初動が大事なので、相談窓口をどのような人に任せるかも重要です。

セクハラ対策をしていない会社への是正指導

セクハラ対策をしていなくても見つからなければ大丈夫じゃない?

上記3つのセクハラ防止措置を講じていない会社は、どのような処分がなされるのでしょうか。

セクハラ防止措置を講じていない会社に対しては、都道府県労働局長が報告を求めたり、助言・指導・勧告を行います。(男女雇用機会均等法第29条)

勧告に従わなければ、企業名が公表されることになっています。(男女雇用機会均等法第30条)

下表は、男女雇用機会均等法において指導が行われた会社の数と割合を示しています。

| 是正指導の対象/年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|---|---|---|---|---|---|

| 募集・採用 (第5条関係) | 59 (0.4%) | 60 (0.4%) | 62 (0.4%) | 37 (0.5%) | 42 (0.5%) |

| 配置・昇進・降格・教育訓練等 (第6条関係) | 30 (0.2%) | 26 (0.2%) | 16 (0.1%) | 7 (0.1%) | 9 (0.1%) |

| 間接差別 (第7条関係) | 0 (0.0%) | 1 (0.0%) | 1 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |

| 婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い (第9条関係) | 35 (0.2%) | 39 (0.2%) | 40 (0.3%) | 55 (0.7%) | 26 (0.3%) |

| セクシュアルハラスメント措置義務 (第11条の1関係) | 4,458 (30.5%) | 4,953 (30.0%) | 4,671 (29.5%) | 1,941 (25.3%) | 2,032 (22.5%) |

| セクシュアルハラスメント事業主の責務 (第11条の2関係) | ※ | ※ | ※ | 257 (3.4%) | 281 (3.1%) |

| 妊娠・出産等に関するハラスメント措置義務 (第11条の3関係) | 5,764 (39.5%) | 6,008 (36.4%) | 5,662 (35.8%) | 2,301 (30.0%) | 2,474 (27.4%) |

| 妊娠・出産等に関するハラスメント事業主の責務 (第11条の4関係) | ※ | ※ | ※ | 225 (2.9%) | 373 (4.1%) |

| 母性健康管理 (第12条、第13条関係) | 4,248 (29.1%) | 5,411 (32.8%) | 5,366 (33.9%) | 1,920 (25.1%) | 2,641 (29.2%) |

| 男女雇用機会均等推進者(第13条の2関係) | ※ | ※ | ※ | 918 (12.0%) | 1,158 (12.8%) |

| その他 | 1 (0.0%) | 2 (0.0%) | 4 (0.0%) | 2 (0.0%) | 1 (0.0%) |

| 合計 | 14,595 (100.0%) | 16,500 (100.0%) | 15,822 (100.0%) | 7,663 (100.0%) | 9,037 (100.0%) |

2020年度以降は新型コロナウイルスの影響によってか是正指導が減っているようですが、2019年度にはセクハラの措置義務について約4,700件の是正指導がなされています。

(※セクハラ・マタハラの事業主の責務と男女雇用機会均等推進者については2020年6月1日の法改正により新設されたため、2019年以前はデータがありません)

パワハラ・マタハラの防止措置と合わせて対応するようにしましょう

③加害者による合意の主張は認められにくい

セクハラに関する裁判において、一方的な性暴力であれば明らかですが、セクハラかどうか判断が分かれるケースもありました。

なぜなら、加害者が「合意があった」「恋愛関係にあった」と主張することが多々あったためです。

合意があったのか、恋愛関係にあったのかについて争われるところに、パワハラやマタハラとは違った特徴があります。

被害者心理の知見が蓄積される前は、被害者が身体的な抵抗や明確な拒絶をしていなければ、それは合意だったのだと判断されることもありました。

しかし現在では、職場では上下関係があることからも、多くの被害者はセクハラをキッパリと拒絶できる状態ではないという心理が丁寧に検討され、判断が下される事例が多くなりました。

被害者の日記や録音が証拠として採用される事例もあり、加害者の「合意だった」という主張を通すことは難しくなっています。

ここでは、被害者と加害者の関係が合意に基づくものであったかについて争われた3つの事例を紹介します。

被害者の心理状態により慰謝料が認められた例

学会に出席するために宿泊したホテルで、被告Yが原告Xの部屋を訪れベッドに押し倒した。Xは両手で抵抗して床に転げ落ち、テーブルの反対側に回ったところ、Yはそれ以上の行為はしなかった。

第一審では、XがYに退去を求めていないことやYを非難するという言動に出ていないから、被害者の態度として不自然だとされた。

控訴審では、性暴力にあったときに身体で直接的な抵抗ができる者は被害者のうちの一部であること、職場での上下関係から友好的関係を保つための抑圧が働くことなどが併せて判断され、慰謝料150万円の支払いが命じられた。

秋田N短期大学事件 仙台高秋田支判 平10.12.10

控訴審で合意が否定された例

原告Xが勤めていた会社の代表者Yに強姦されたと主張した。

第一審では、嫌なのであれば断ることも十分可能であったところ、Xが拒絶的な態度をとっておらず合意の上での性交渉だと判断された。

控訴審では、人事権を有する会社の代表者の要求に対して心理的に拒絶することが困難な状況であり、Xが性行為を受け入れたからといってXの自由な意思に基づく同意があったとは認めることはできないとされ、慰謝料300万円の支払いが命じられた。

M社事件 東京高判 平24.8.29

上下関係から抵抗や抗議ができなかったと判断された例

パートタイマーであったAを食事に誘った正社員Xが、飲食終了後、自動車の助手席に座らせ、5秒〜10秒にわたりキスをしたり、「付き合ってほしい」などと述べた。Aが会社の窓口に相談したところXは諭旨退職処分となった。

先輩、後輩という関係のみの私的な人間関係がない状態で及んだ行為であり、Aに多大な心理的負荷を与えて業務遂行を著しく阻害しており、企業秩序を甚だしく乱している。Aが即座に抵抗や抗議できなかったことに、Yがはるかに優越的な地位にあったことが影響したことが容易に推認されることからも、諭旨解雇は相当であると判断された。

上新電機事件 大阪地判 平25.5.30

女性から男性・同性へのセクハラ

裁判で争われるのは、加害者が男性、被害者が女性というケースが圧倒的に多いです。

しかしながら、中には加害者が女性、被害者が男性という事例もあります。

統計資料がないため割合は分かりませんが、ゼロではないことは確かです。

女性だからといって性的な言動で相手を不快にさせていいわけではないのは、当然のことです。

性別にかかわらず性的な言動は業務にまったく関係がないことを肝に銘じておきましょう

セクハラ防止法の3つの特徴のまとめ

- 福岡でのセクハラ裁判を契機として1997年に男女雇用機会均等法にセクハラ規定が追加された

- セクハラが問題になるのは社内だけではない。取引先との打ち合わせや飲み会に注意

- 会社に義務づけられている①会社の方針を明確にして周知すること、②相談窓口を整備すること、③セクハラ問題が生じたら速やかに適切に対処することの3つの措置を講じていなければ、是正指導がなされる可能性がある

- 職場には上下関係があり、被害者の多くがキッパリと拒絶できないことは共通認識になってきているため、「合意であった」という主張を通すのは難しい

- 女性であれば男性にセクハラをしていいわけではない。性別にかかわらず性的な言動は業務に不要