社労士のシモデ(@sr_shmd)です。

2020年6月1日に「パワハラ防止法」がスタートしました。

パワハラをしない・させないためには、パワハラ防止法がつくられた経緯や法律の内容を身につけておくとよいでしょう。

この記事では、法律の内容と裁判例から見るパワハラ防止法の3つの特徴を紹介します。

この記事は次のような人にオススメです!

- パワハラ防止法の内容を理解したい人

- パワハラ被害に困っている人

- パワハラと注意・指導の違いを知りたい人

パワハラ防止法の3つの特徴

パワハラ防止法の正式名称は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。

一般的には「労働施策総合推進法」と呼ばれています。

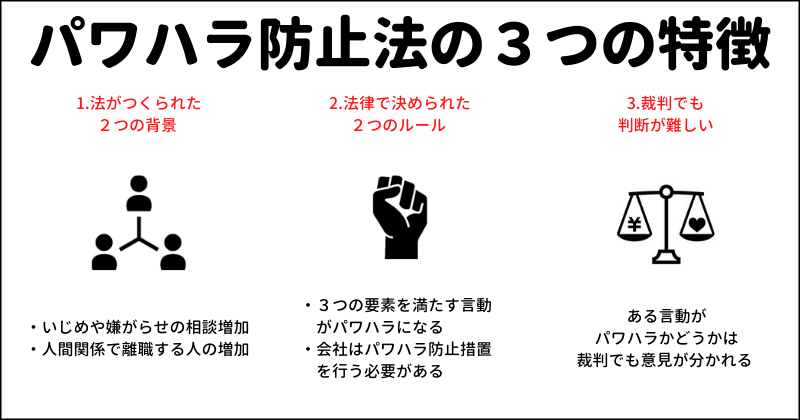

パワハラ防止法の特徴として、以下の3点が挙げられます。

- いじめ・嫌がらせ相談と人間関係による離職の増加が背景にある

- パワハラの定義と防止措置の2つのルールが定められた

- パワハラに該当するかどうかは裁判でも判断が難しい

以下にパワハラ防止法の3つの特徴を詳しく説明していきます。

①いじめ・嫌がらせ相談と人間関係による離職の増加が背景にある

いじめ・嫌がらせ相談の増加

職場でのいじめや嫌がらせに困っています

パワハラ防止法がつくられた背景の一つが、都道府県労働局や労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」に「いじめ・嫌がらせ」に関して相談する人が増えたことです。

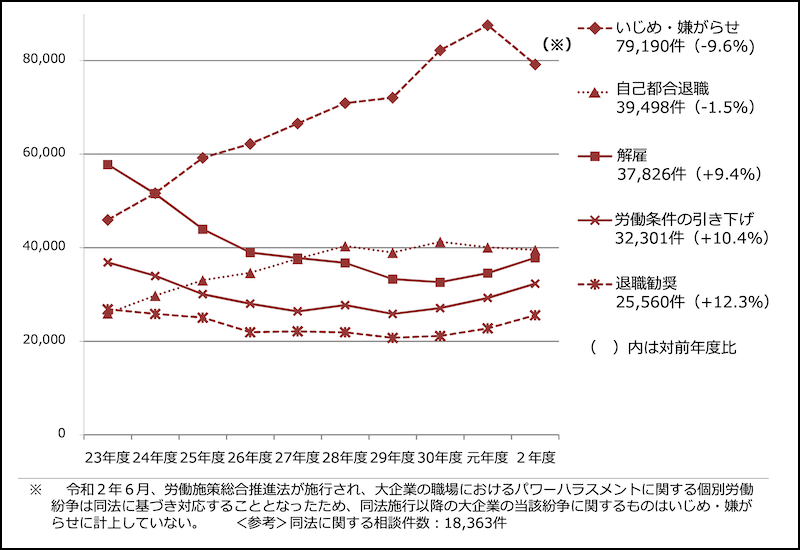

下図は、総合労働相談コーナーで受け付けた相談件数の種類別の推移です。

「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が急増しており、2012年以降9年連続でトップであることが分かります。

「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、自己都合退職と解雇を合わせた件数よりも多いのです。

このように全国的に見てパワハラ問題に困っている方がかなり多いことが、パワハラ防止法の施行につながったと考えられます。

「人間関係」による離職の増加

人間関係が理由で仕事を辞めました

職場の人間関係を理由に離職してしまう人が多くいることも、パワハラ防止法施行の背景の一つです。

下表は、転職者が前職を辞めた理由の男女別の割合を示しています。

| 転職理由 | 男(%) | 女(%) |

|---|---|---|

| 仕事の内容に興味を持てなかった | 4.8 | 5.4 |

| 能力・個性・資格を生かせなかった | 5.4 | 3.1 |

| 職場の人間関係が好ましくなかった | 9.3 | 14.8 |

| 会社の将来が不安だった | 7.3 | 4.1 |

| 給料等収入が少なかった | 8.7 | 9.4 |

| 労働時間、休日等の労働労働条件が悪かった | 11.2 | 12.5 |

| 結婚 | 0.4 | 2.4 |

| 出産・育児 | 0.4 | 1.9 |

| 介護・看護 | 0.7 | 1.4 |

| 定年・契約期間の満了 | 16.6 | 10.7 |

| 会社都合 | 6.3 | 5.8 |

| その他の理由(出向等を含む) | 27.4 | 26.6 |

男性が回答した離職理由としては、「その他(27.4%)」を除くと、「定年・契約期間の満了(16.6%)」、「労働条件が悪かった(11.2%)」の次に、「職場の人間関係が好ましくなかった(9.3%)」があげられています。

一方女性の回答では、「その他(26.6%)」を除くと、「職場の人間関係が好ましくなかった」が14.8%で最も高くなっているのです。

しかも男女ともに、「職場の人間関係が好ましくなかった」という離職理由が前年と比べて一番上昇しました(男性1.6ポイント、女性3ポイント上昇)。

職場の人間関係を理由に離職する人が多いことも、パワハラ防止法施行のきっかけになったと考えられます。

②パワハラの定義と防止措置の2つのルールが定められた

「パワハラ」を示す3つの要素

2020年のパワハラ防止法施行までは、セクハラやマタハラとは異なり、パワハラには法律上の定義がありませんでした。

「パワハラ」が定義づけられたことによって、都道府県労働局などの行政が会社に対して指導できるようになったのです。

また、従業員が会社にパワハラを受けていることを相談した場合、相談に応じたり調査したりする基準もできました。

職場におけるパワハラは、次の3つの要素をすべて満たすものと定義されました。(労働施策総合推進法第30条の2)

- 優越的な関係を背景とした言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害されるもの

1の「優越的な関係」は、上司から部下だけに限られません。部下から上司、同僚同士、集団対個人なども指します。

2の「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは、「一般的に考えて許容範囲を超えているよね」というものです。実務上は、言動の背景や回数、関係性などを総合的、個別具体的に検討します。

3の「労働者の就業環境が害される」とは、身体的・精神的な苦痛があって従業員の能力が発揮できない状況になることをいいます。

研修会や飲み会でのパワハラもあり得る

会社にいるときだけパワハラに気をつければいいんだよな!

そう思った方は要注意です。

パワハラの定義でいう「職場」は、いつも働いている場所だけを指すのではありません。

例えば、参加が義務付けられている研修会や飲み会の場も含まれます。

また3の「労働者」には、正社員だけでなくパートタイマーや契約社員などのいわゆる非正規社員も含まれます。

パワハラ言動の6つの具体例と注意点

定義からは、一体どんな言動がパワハラに該当するのかイメージできません

ある言動がパワハラの法律上の定義に当てはまっているか判断するのは非常に難しいものです。

そこで、厚生労働省はパワハラ言動の具体例を以下の通り6つ挙げています。

- 身体的な攻撃(暴行・障害)

- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

- 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

ただし、これらの6つの具体例は法律ではなく「指針」というものに書かれてあり、定義ではなくあくまで具体例にすぎません。

したがって、「6つの具体例に当てはまらなければパワハラではない」というわけではありません。

また、「6つの具体例のいずれかに当てはまったらパワハラ」というわけでもありません。

実際には背景事情や言動の内容や回数、度合いなどを見て、パワハラに該当するかどうかは総合的・個別具体的に判断されます。

業務上必要ならばしっかりと注意・指導する

大したミスじゃないのに強く叱られました!パワハラです!

パワハラを主張されたからといって、必ずしもパワハラを認めなければならないわけではありません。

「業務上必要かつ相当な範囲」での注意・指導は当然に行うべきです。

業務上のミスや勤怠不良などに対して、注意・指導をしなければならない場面は生じます。

ときには

これはパワハラではありません、業務上必要な指導です

と、毅然とした態度で注意・指導することも必要になるでしょう。

そのためにも、パワハラと正当な指導がどのように違うのかを知っておくことが大切です。

業務上必要かつ相当な範囲を超えていない注意・指導は、パワハラと判断されることはありません。

一方、パワハラを受けていると感じている方は、まずは自分の状況をパワハラの定義に当てはめて考えてみましょう。

行為者の言動が明らかに「業務上必要かつ相当な範囲」を超えていると感じたなら、会社に相談したり働く場所を変えたりすることを冷静に検討してみましょう。

ご自身の状況に関して客観的な意見が欲しいというかたは、社労士の意見も参考にしてみてください。

直接あなたを救うことはできなくても、一緒にお気持ちを整理してどのような第一歩を踏み出すかを考えます。

セクハラ・パワハラの解決方法を一緒に考えます 現状とお気持ちを整理して、第一歩を踏み出すお手伝いをします会社はパワハラ防止措置を講じなければならない

労働基準法とパワハラ防止法の違い

労働基準法には「1週40時間、1日8時間を超えて働かせる場合には、36(サブロク)協定を締結し、届け出なければならない」という決まりがあります。

「1週40時間、1日8時間」という基準を超えているかどうか、その会社が36協定を締結・届け出ているかどうかは、調べればすぐに判断できることです。

そのため、「法違反の内容は悪質な会社は送検する」というルールを決めることができます。

しかしパワハラ防止法では、パワハラの定義からも分かる通り、「この言動はパワハラだ」とか「この言動はパワハラではない」と明確な線引きはできません。

したがって、「パワハラ問題を起こすような会社は法違反により罰する」と、あらかじめ決めることはできないのです。

よってパワハラ防止法では、「会社はパワハラを防止するために、いくつかの措置を講じてください」ということのみが決められました。

パワハラ防止のための3つの措置

会社に対して義務化されたパワハラ防止のための措置は、次の3つです(中小企業は2022年3月31日までは努力義務、2022年4月1日より義務化されました)。

- パワハラを行ってはならないという会社の方針を明らかにして、それを周知・啓発すること

- パワハラに関する相談や苦情に適切に対応するための体制を整えること

- パワハラ問題が発生したら、速やかに適切に対応すること

1は、会社がどの程度パワハラ対策に力を入れるかにもよりますが、最低限必要なのは、就業規則の服務規律と懲戒規定にパワハラについて追加し、周知することです。

2は、セクハラやマタハラを含めたハラスメント相談窓口を設置する(担当者を決める)例が多いです。外部の機関に委託できるようなサービスもあります。

3は、2の相談窓口に相談があったら、事実関係を調査してパワハラか否かを判断し、被害を訴えた方をフォローする、加害が認定されたらそのかたの処分をどうするかを決定することを指します。

うちの会社ではパワハラ被害の相談がないから問題ないな!

「パワハラ被害を訴えてくる従業員がいなければ問題ない」と考えるのは危険です。

もしも裁判になったときには、会社は何らかのパワハラ防止措置を講じていたかどうかも含めて判断されます。

リスク管理のためにも3つのパワハラ防止措置の対応をしておきましょう。

③パワハラに該当するかどうかは裁判でも判断が難しい

この言動は法律上の定義に当てはまるからパワハラである!

裁判をしたからといって、こう簡単にパワハラかどうかの結論が出るわけではありません。

裁判例を見ていると、とくにパワハラは、セクハラやマタハラよりも判断が難しいのではないかと感じます。

セクハラは、「性的な言動は業務に関係ない」ということが明確です。

マタハラは、「降格した」とか「賞与をゼロにした」ことが、育休を取得したこと以上に不利益を与えたのかを争われる事例が多いです。

セクハラ・マタハラに対してパワハラは、定義2の「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であるかどうかの判断が難しいのです。

パワハラに該当するかどうか、該当するとしたらどの程度の慰謝料となるかは、裁判をしても意見が分かれることがあります。

ここでは、第一審と控訴審で判断が分かれた4つの事例を紹介します。

被害者の態度が考慮され慰謝料が減額された例

準社員Xが、面談時に罵倒されたことや出向して清掃業務をするよう命じられたことが会社の不法行為であると訴えた。

第一審では慰謝料300万円と判断されたが、控訴審ではXが人事担当者に対してふてくされたり横を向くなどの不遜な態度を取り続けたことが併せて判断され、慰謝料10万円とされた。

三洋電機コンシューマエレクトロニクス事件 広島高松江支判 平21.5.22

業務上相当な範囲の指導かどうか判断が分かれた例

うつ病を発症し自殺してしまった従業員の相続人が、会社からのノルマ達成の強要と執拗な叱責が原因だと訴えた。

第一審では損害賠償金約2,300万円と判断されたが、控訴審では過去の実績を踏まえて目標が立てられていたことや、当該従業員が架空出来高の計上を行なっていたことなどが併せて判断され、会社が行った指導や叱責は業務上の範囲を超えたものではないとされた。

前田道路事件 高松高判 平21.4.23

配転命令が嫌がらせかどうか判断が分かれた例

コンプライアンス室に通報したことのある従業員が、会社に命じられた配転はその報復であると主張した。

第一審では業務上の必要性のある命令だと判断されたが、控訴審では配転命令を検討し始めたのは内部通報の直後であることや、業務上の必要なく制裁的に命じられたと判断され、配転命令無効、および慰謝料約176万円とされた。

オリンパス事件 東京高判 平23.8.31

慰謝料が一定割合減額された例

精神疾患を発症し自殺してしまった従業員の相続人が、会社での長時間労働や暴行が原因だと訴えた。

第一審では逸失利益や慰謝料など合計約4,500万円の支払いが命じられたが、控訴審では当該従業員が何十回以上も同じ仕事上の間違いを繰り返していたこと、業務により精神疾患を発症していた証拠がないことなどが併せて判断され、会社にすべての責任を負わせるのは公平ではないから、50%相当額の減額がなされた。

A庵経営者事件 福岡高判 平29.1.18

裁判でも判断が難しいパワハラ。会社で調査するときには慎重に行うようにしましょう。

パワハラ防止法の3つの特徴のまとめ

- いじめ・嫌がらせ相談と人間関係による離職の増加を背景としてパワハラ防止法が施行された

- ①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるものという3つの要素を満たすものがパワハラと定義づけられた

- 会社はパワハラ防止措置として①就業規則の改定・周知、②相談窓口の整備、③問題発生時の対応の3つを行わなければならない

- とくに「業務上必要かつ相当な範囲」かどうかの判断が難しく、パワハラかどうかは裁判でも意見が分かれることがある

- パワハラをしない・させないためにも、法律の定義と判断の難しさを知っておくことが大切