社労士のシモデ(@sr_shmd)です。

社会保険労務士の主な業務は、労働保険・社会保険関係の手続きや就業規則の作成などです。

独立・開業を目指していないのであれば、資格はなくても良いと思います。

資格があれば仕事ができるわけではないですし、逆に資格がなければ仕事ができないわけではないからです。

ただ、受験勉強をして労働法と労働保険・社会保険について体系的に学んだことは、仕事にかなり活かされていると感じています。

お客さんからある一つの質問を受けたとしても、さまざまな側面から回答できるからです。

私は2年目で無事に社労士試験に合格しました。

1年目は選択式の国民年金1点に泣きましたが、2年目は選択式33点、択一式57点と余裕を持って合格することができました。

2年目には絶対に合格する!

と決めてから取り入れた勉強法のうち、効果的だった勉強法がいくつかあります。

この記事では、2年目に8割超の点数で合格できた社労士試験のおすすめ勉強法の5つのポイントを紹介します。

この記事は次のような人にオススメです!

- 社労士試験に向けて勉強中の人

- 社労士試験に何度も落ちている人

- 社労士試験を受けようか検討中の人

勉強法の実践効果は点数8割超え

社労士試験は、選択式40点分、択一式70点分の問題で構成されます。

原則的な合格基準は、以下の通りです。

- 選択式試験総得点40点中28点以上、かつ各科目5点中3点以上

- 択一式試験総得点70点中49点以上、かつ各科目10点中4点以上

ただし、その年の問題の難易度や正答率によって合計得点や科目別得点の基準に補正がかかります。

そのため合格の目安として、合計得点では7割の正答を目指すことになります。

しかし、私は1回目の受験の第49回社労士試験にて、合計得点では基準を上回っていたものの、科目別の国民年金で1点足りずに不合格となりました。

この結果を見て心配性な私は

7割を目指すのでは合格できないな、満点を目指すくらいでないと安心できない

と考え、勉強法を工夫することにしました。

そこで1年間また勉強し直したところ、下表のように8割超の点数で合格することができました。

| 第50回社会保険労務士試験科目 | 選択式の得点(各5点満点) | 選択式の合格基準 | 択一式の得点(各10点満点) | 択一式の合格基準 |

|---|---|---|---|---|

| 労働基準法・労働安全衛生法 | 4 | 3点以上 | 10 | 4点以上 |

| 労災保険法 | 4 | 3点以上 | 8 | 4点以上 |

| 雇用保険法 | 5 | 3点以上 | 8 | 4点以上 |

| 一般常識(労務管理/社会保険) | 8(4/4) | (3点以上/2点以上) | 6 | 4点以上 |

| 健康保険法 | 5 | 3点以上 | 10 | 4点以上 |

| 厚生年金保険法 | 4 | 3点以上 | 8 | 4点以上 |

| 国民年金法 | 3 | 2点以上 | 7 | 4点以上 |

| 総得点(40点/70点満点) | 33 | 23点以上 | 57 | 45点以上 |

このように私の取り入れた勉強法は一定の効果があったものと考えます。

社労士試験で確実に正答できる勉強法5つのポイント

社労士試験の一問一問に確実に正答するため、私が取り入れた勉強法は以下の5つです。

- 集中できる時間と場所を確保する

- 法律の読み方を知る

- 自分に合う先生を見つける

- 1冊の教科書の内容をすべて理解する

- 文節で区切って問題を解く

以下にそれぞれの勉強法の内容を紹介します

①集中できる時間と場所を確保する

自分の習慣に合う勉強時間帯を知る

まず、なんといっても勉強時間を確保することが大切です。

社会保険労務士試験の合格には、約1,000時間必要だといわれています。

学生時代に法律を勉強したことがあれば、改めて勉強時間を確保しなくても合格する方はいらっしゃると思います。

数百時間で合格される方もいらっしゃると聞きます。

私は、法律関係について勉強したのは大学で民法の講義を受けたくらいでした。

1年目は国民年金の選択式で1点たりずに足切りにて不合格で、2年目で合格するまでに1,500時間くらい勉強しました。

ここで重要なのは単に時間を確保するだけでなく、いつ勉強するのか、自分の習慣に合う時間帯を見つけることです。

例えば、勉強時間帯には以下のようなバリエーションがあると思います。

- 朝・昼・夜

- 平日・休日

- 通勤時間

- お風呂の時間

- 運動している時間 など

勉強時間数もさることながら勉強する「時間帯」が重要だと分かったのは、私が引っ越しをしたからです。

私は、TACという予備校に通っていました。

引っ越し前の最寄りのTACでは、休日である土曜日に1日中講義を実施するというスタイルでした。

仕事の関係で引っ越したあとに通う校舎を変えたところ、そこでは平日の夜間に講義を実施していました。

休日昼間から平日夜間の時間帯に変わったことで

休日の授業では居眠りしてしまったのが平日夜間は眠たくならない!

ということに気がつきました。

私の身体には、仕事の延長で勉強するスタイルが合っていたようです。

そのため平日の昼休憩も勉強時間にあてていました。

このように平日にしっかりと勉強時間を確保することで、休日は気楽に過ごすことができました。

休日はトータルの勉強時間を気にせず、朝寝坊OKにして、疲れたら昼寝をしながら勉強しました。

また、平日の昼休憩か仕事終わりのどちらかには絶対に勉強することで、勉強しない日を作らないことにより、平日夜や休日に出かけるのも罪悪感なく楽しめたのもよかったです。

なお私が使っていた通勤路線はひどい満員電車だったので、気が向いたらあまり集中する必要のない暗記の本を眺めたりしていました。

いろいろな時間帯に勉強してみて自分が集中できるときを見つけてみましょう

集中できる自習場所を知る

つぎに、集中できる自習場所の確保も大切です。

自習する場所には、以下のようなバリエーションがあると思います。

- 自宅(自室・リビング・寝室・お風呂場)

- 職場

- 図書館

- カフェ

- 予備校 など

私は、いろいろな場所で勉強してみた結果、自習は自宅でする方が向いていると分かりました。

自室に勉強する場所がなかったため、受験期間中だけ使うと決めて安い机とライトも買いました。

集中できる自習場所を見つけるには、「荷物の量」も私にとっては重要なポイントでした。

私が受験勉強をしていた2017年〜2018年はまだ紙の教科書が主流で、複数科目勉強しようとすると荷物が多くなるのが嫌でした。

また、「今日は〇〇の科目を勉強しよう」と決めるより、「あの科目ではどうだっけ?」と他の科目の教科書も参照しながら勉強したかったので、荷物を移動させる必要のない自宅が合っていました。

好みの勉強スタイルを踏まえて、しっかりと集中できる自習場所を確保してみましょう

②法律の読み方を知る

社労士の勉強法のポイント二つ目は、法律の読み方を知ることです。

法律の条文には独特の言い回しがよく出てきます。

この独特の言い回しをきちんと理解していないと、社労士試験の長文問題を読み込む力がつきません。

私が法律を読む力が大切だと気がついたのは、予備校に通っているときでした。

授業でよく

先生、教科書の文章の意味が分かりません!

と、質問している方がいました。

先生は講義ではもちろん詳細に説明しているのですが、こうした質問に対しては

もう一度しっかりと教科書を読んでみてください

と回答していました。

何度かこのやり取りを聞いていて、質問者の方は法律の独特の言い回しが分からないのかなと感じました。

社労士試験だけでなく、合格後も頻繁に行われる法改正の内容を自分で読み込まなくてはなりません。

役所が配布する複雑な資料を読んだり、就業規則の条文を自分で作成したりする必要もあります。

そのためにも、法律の読み方を知っておくことが重要です。

法律の読み方を知るためにオススメの本

予備校で受験勉強をするとしても、基本的な法律の読み方は教えてくれません。

そのため、自分で勉強する必要があります。

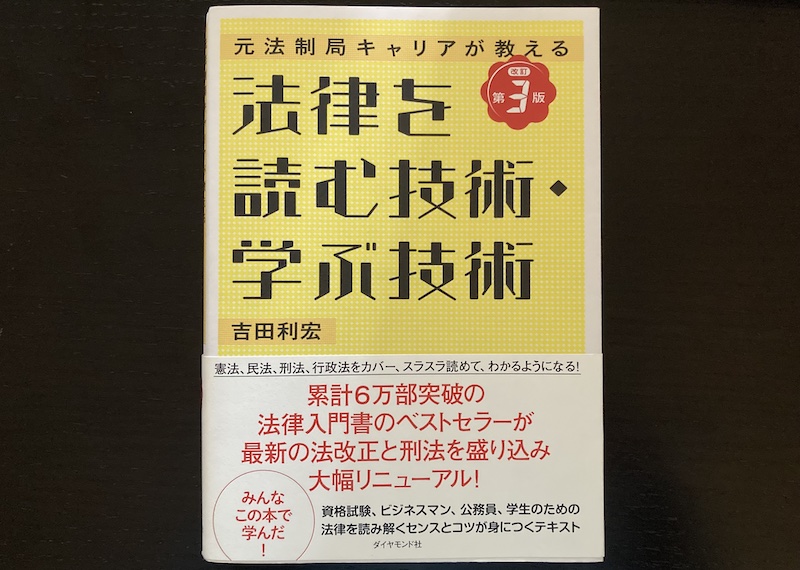

法律の読み方を知るためのおすすめの本は、『法律を読む技術・学ぶ技術』です。

この本では、例えば以下のような独特の文言の意味を説明してくれています。

- 濫用

- 心裡留保

- 瑕疵

- 以前(前)、以後(後)

- 又、若しくは、及び、並びに

- 適用、準用

- みなす、推定する

社労士試験では、こうした文言の正しい意味を理解していないと解けない問題が出題されます。

また、この本では「法律は暗記ではない」という一番大切なことも教えてくれています。

試験に合格するためには、もちろん暗記しなければいけないのですが、記憶があいまいだったときに最後救ってくれるのは、法律の目的や成り立ちなどの「全体像」です。

この法律の全体像を理解するためのヒントが解説されています。

書店や図書館で一度手に取ってみてください

③自分に合う先生を見つける

社労士試験の問題に確実に正答するためのポイントは、次の「1冊の教科書の内容をすべて理解する」に尽きます。

そのためにも、自分の勉強スタイルに合った先生を見つけることが大切です。

予備校に通う方だけに限らず、今はYouTubeなどの無料動画でも役に立つ内容を解説している先生を見つけられると思います。

私が今まで受けてきた先生は、それぞれ以下のような特徴がありました。

- 語呂合わせで教えることが得意な先生

- 法律の全体像から教えることが得意な先生

- 補足資料をたくさん配布する先生

- 教科書のみを使って説明する先生

- 落語のように会話形式で教える先生

- 淡々と説明する先生

- 質問に対して時間を取って調べてきてくれる先生 など

私はTACという予備校に通っており、引っ越しをしたり予定が入ったりして何人かの先生の授業を受けましたが、教え方は人によって全然違います。

私は淡々と覚えていくよりも、法律の目的や成り立ちから知っていく方が内容を覚えることができたため、全体像から教えることが得意な先生の授業に落ち着きました。

ただ、一番合格者を出していたのはおそらく語呂合わせで教えることが得意な先生だったので、合う合わないは人それぞれだと思います。

無料動画も含めていろいろな先生の授業を見比べてみて、自分に合う先生を見つけてみましょう

④1冊の教科書の内容をすべて理解する

社労士試験の問題に確実に正答するために最も大切なのことが「1冊の教科書の内容をすべて理解する」ことです。

教科書の内容を理解することが大事なのは当たり前のことでは・・・

とお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、この当たり前のことを愚直にやることが大切なのです。

社労士試験の本番では、記憶が曖昧な問題が出てきます。

このとき、単に覚えていないのか、それとも教科書が理解できなくて覚えられなかったのかの2パターンに分かれます。

後者の場合、時間との勝負である本番中に悩んでたくさんの時間を使ってしまうことになります。

単に覚えていない内容の問題なら仕方ありませんが、理解できれば覚えられる内容は試験前にクリアにしておきましょう。

過去問にはどのくらいの時間をかければいい?

過去問を解くことをメインに合格しました!

という方もいらっしゃると思います。

ただ、私は合格後も実務で試験科目の知識を使う方は、教科書の内容を理解することをメインにした方が良いと考えます。

全体の勉強時間の8割ほどを教科書を読み込むこと、2割ほどを過去問や模試にあてると良いのではないかと思います。

教科書の内容を理解するための流れは、以下のステップを踏むことがおすすめです。

- 教科書を読む

- 問題集を解く

- 分からないところは教科書に戻って再度読む

- 教科書を何度読んでも理解できないときは、インターネット等で自分で調べる

なお、教科書は1科目につき1冊で十分だと考えます。

合格までの1,000時間は膨大のように思えますが、一つひとつの内容を理解しようとすると意外に時間がありません。

教科書1冊のすべての内容を理解することに時間を使うことをおすすめします

⑤文節で区切って問題を解く

1年目に国民年金の選択式で1点足りず、足切りで不合格になって分かったことがありました。

中途半端な知識ではこの試験に勝てないな・・・

そこで、一問一問に確実に正答するために、問題の解き方を工夫することにしました。

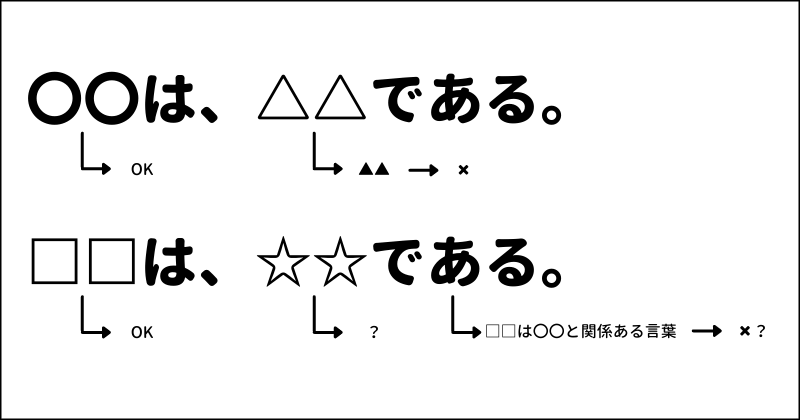

私の解答方法は、下図のようなイメージです。

長い文章を文節で区切って、文節ごとに印をつけていきます。

例えば、下表のように印を分類します。

| 問題文に記載する印の種類 | 印の意味 |

|---|---|

| OK | 確実に合っている |

| × | 確実に間違っている |

| ? | 合っているか間違っているか曖昧 |

社労士試験の問題の設問は、さらっと読むと合っているのか間違っているのか判断に迷う文章が多々出てきます。

そのため、受験勉強中や試験で解答を迷ったときには、文節に区切って印をつけながら丁寧に読んでいくことが大切です。

上の図で説明すると、「〇〇」や「□□」という単語を知っていたら、「OK」と印をつけます。

「△△」ではなく「▲▲」と確実に間違っていることが分かれば「▲▲」とメモをして、答えは「×」だと導きます。

とくに受験勉強中には「▲▲」と正しい答えを記載することを怠らないでください。

「▲▲」が分からなくても「×」と解答できるかもしれませんが、それでは知識量が増えないためです。

また、「☆☆」という全く聞いたことのない言葉が現れたら「?」と印をつけます。

そして、「□□」という単語は「〇〇」の分野で出てくる言葉だということが分かれば、全く聞いたことのない「☆☆」という単語とは無関係であるのではないかと推論して、答えは「×」だと導きます。

本試験で全く知らない単語が出てくると

自分が勉強不足でこの単語を知らないだけかな・・・

と焦って、解答を「○」にしたい誘惑に駆られます。

しかし、本試験では自分の勉強してきた知識と記憶を信じ切ることが大切です。

正しいと思われる内容を問題文にメモすることで、自信を持って解答を選択していきましょう。

文節に区切って印をつけながら問題文を読んでいく解き方ならば、一つの文章を丁寧に読めるため、個数問題にも対応することが可能です。

文節で区切る解答法をぜひ受験勉強中に取り入れてみてください。本試験は時間が限られているため迷ったときに使うことをおすすめします

無事に試験に合格できた後も、社労士として仕事をしていくには勉強し続けることが大切だと感じています。

資格合格後の勉強に役立つツールは、以下の記事で紹介しています。資格合格後のイメージづくりにご活用ください。

社労士試験で確実に正答できる勉強法のまとめ

- 集中できる勉強時間帯・自習場所を確保する

- 『法律を読む技術・学ぶ技術』などを使って法律の読み方を知る

- 語呂合わせが得意、全体像を教えるのが得意、質問に親切に答えてくれる先生など、自分の学び方に合う先生を見つける

- 読む、図解する、問題集の分からないところは教科書を再び読むなどして、1冊の教科書の内容を全て理解する

- 問題文を文節に区切って印をつけながら「どこがどう違うか」をメモすることで確実に正答する