社労士のシモデ(@sr_shmd)です。

ハラスメントです!いますぐ辞めてください!

SNSなどで、組織のトップの言動が広く批判されることが増えました。

ハラスメント問題に対応しないことは、企業の評判を下げるリスクにつながります。

リスク管理のためには、どのような言動がパワハラに該当するかをしっかりと理解しておくことが大切です。

この記事では、パワハラの定義を示す3要素とパワハラ言動の6類型を紹介します。

この記事は次のような人にオススメです!

- パワハラをしないように気をつけたい人

- パワハラの正しい定義を身につけたい人

- パワハラの具体例を知りたい人

法律上の定義があるのはセクハラ・マタハラ・パワハラの3つ

ハラスメントの種類が多すぎて一体何に気をつければいいのか・・・

世間では、いろいろなハラスメントに名前がつけられています。

飲酒に関するアルコールハラスメント、喫煙に関するスモークハラスメント、臭いに関するスメルハラスメントなど、さまざまです。

その中で「職場のハラスメント」はセクハラ、マタハラ、パワハラの3つです。

労働関係の法律で定められているのは、この3つのみとなります。

この3つの中で一番新しく法律に定められたのはパワハラです(2020年6月1日施行)。

ただし、パワハラ防止法は加害者を直接罰するのではありません。

パワハラを防止するための措置を講じなければならないというものです。

パワハラ防止措置の内容は、以下の記事もぜひ参考にしてください。

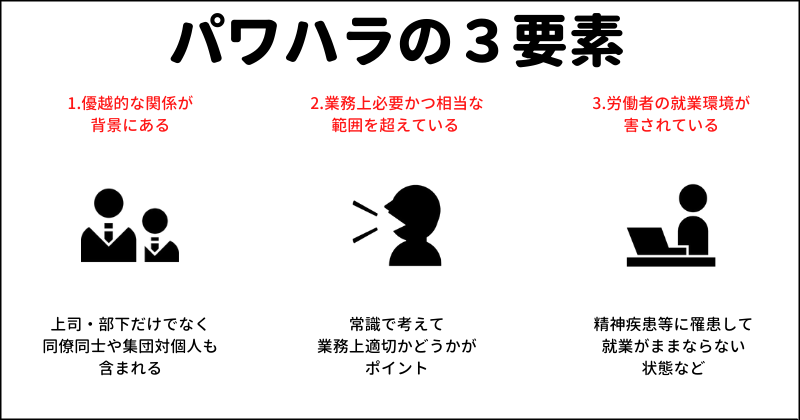

パワハラ定義の3要素

パワハラ防止法において職場のパワハラの定義は、つぎの3つの要素をすべて満たす言動と定義されました。(労働施策総合推進法第30条の2)

- 優越的な関係を背景とした言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害されるもの

(1) 優越的な関係を背景とした言動

「優越的な関係」とは、何らかの言動を受ける側が抵抗や拒絶をしにくい関係のことです。

上司と部下の関係性が典型例ですが、それだけに限られません。

集団対個人や、スキルを持つ部下とそのスキルを持たない上司との関係なども含まれます。

(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

「業務上必要かつ相当」とは、「常識で考えて業務上適切かどうか」で判断されます。

たとえば注意・指導するときに、通常、業務上は相手を恫喝する必要はありません。

ただし、命の危険がかかわる工事現場であるとか、注意される側の態度が非常に悪くてつい態度を荒げてしまったとか、そういう事情まで一律にパワハラと判断されるわけではありません。

業務上必要ならば、しっかりと注意するべきです。

(3) 労働者の就業環境が害されるもの

「就業環境が害される」ことの典型例としては、被害者が精神疾患等に罹患して就業がままならないことが挙げられます。

しかし、「パワハラされました!」と誰かが被害を訴えたら、訴えられた人が必ずしも加害者になるとは限りません。

会社は、パワハラの相談を受けたら、加害者とされた人や必要に応じて周囲の人にもヒアリングをして、会社としてパワハラ行為があったかどうかをきちんと判断する必要があります。

パワハラ3要素の2つの注意点

パワハラの定義を示すパワハラの前提となる「職場」はどこを指すのかを確認しましょう。

「職場」は、普段働くオフィスだけを指すわけではありません。

取引先との打ち合わせの場や、出張先、参加が事実上強制されている社員旅行や飲み会、その帰りのタクシーも「職場」に該当します。

また、定義3の「労働者」は、いわゆる正社員だけを指すわけではありません。

パートタイマーやアルバイト、契約社員、派遣社員等も含まれます。

社外でのパワハラや非正規社員へのパワハラにも注意しましょう

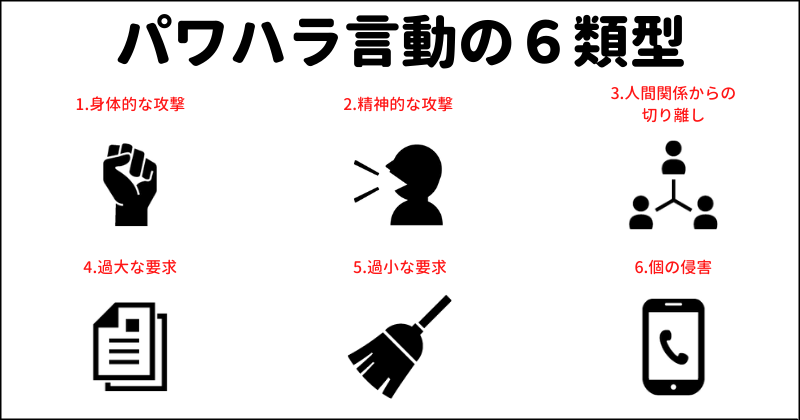

パワハラ言動の6類型

パワハラ定義の3要素は難しいですね・・・具体例を教えてください

パワハラ定義の3要素は、法律の文言なので難しい言葉になっています。

具体的にはどんな言動がパワハラに当てはまるのでしょうか。

厚生労働省がパワハラ言動を以下の6類型にまとめています。

- 身体的な攻撃(暴行・障害)

- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

- 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

- 過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

(1) 身体的な攻撃

1つ目は、身体的な攻撃(暴行・障害)です。

たとえば、殴打、足蹴り、物を投げつけることが挙げられます。

誤って相手にぶつかることは該当しません。

(2) 精神的な攻撃

2つ目は、精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)です。

たとえば、人格を否定する言動や、必要以上の長時間にわたる厳しい叱責を繰り返すこと、他の従業員がいるところで大声で威圧的な叱責を繰り返すこと、CCに他の従業員も入れて能力否定・罵倒するようなメールを送ることが挙げられます。

業務上重大な問題行動に対して、一定程度強く注意をすることは該当しません。

(3) 人間関係からの切り離し

3つ目は、人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)です。

たとえば、個人的な感情で仕事を外し、長時間にわたり別室に隔離したり、集団で一人を無視して孤立させることが挙げられます。

懲戒処分を受けた者が別室で研修を受けることは、該当しません。

(4) 過大な要求

4つ目は、過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)です。

たとえば、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で業務に直接関係のない作業を長時間させることや、業務に関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせることが挙げられます。

育成のためや、繁忙期に業務を処理するためいつもより一定程度多い業務を任せることは、該当しません。

(5) 過少な要求

5つ目は、過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)です。

たとえば、管理職を辞めさせるために誰でも遂行可能な業務を任せることや、嫌がらせで仕事を与えないことが挙げられます。

労働者の能力に応じて業務を調整することは該当しません。

(6) 個の侵害

6つ目は、個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)です。

たとえば、プライベートを監視することや性的自認などの機微な個人情報を他の従業員に暴露することが挙げられます。

業務上の配慮が必要かもしれないと説明するなどして、プライベートについてヒアリングをすることは、該当しません。

パワハラ言動6類型の注意点

パワハラ言動の6類型は、あくまで「例」です。

そのため、6類型に該当したら必ずパワハラになるわけではありません。

逆も然りで、パワハラのすべてがこの6類型に該当するとも限りません。

会社はパワハラ相談を受けたら、被害者や加害者(とされた人)から丁寧に話を聞き、必要に応じて周囲からの話も聞いて、背景や関係性なども併せて総合的に判断するようにしましょう。

なお、被害者以外のヒアリングは、被害者の同意が必要です。

被害者の気持ちや意向を聞かず、焦って先走らないようにしましょう。

社内でのパワハラ調査は慎重に行うようにしましょう

パワハラと休職・懲戒

パワハラ問題への対応においては、休職と懲戒を検討しなければならない場面が生じます。

もし被害者が「◯月◯日まで休職を要する」といった診断書を持ってきたら、休職制度を適用するのが原則的な対応です。

休職制度の基本的なルールについては、以下の記事をご覧ください。

また、加害者とされた人が調査の結果ハラスメント行為を行っていて、重大な事案であれば加害者に対して懲戒処分を検討する必要も生じます。

被害者と加害者の職場や部署が同じであれば、仮に加害者が優秀だとしても加害者を異動させるのが原則的な対応です。

懲戒の基本的なルールについては、以下の記事をご覧ください。

パワハラの3要素と6類型のまとめ

- パワハラは①優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるものという3要素を満たす言動を指す

- パワハラの具体例は①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害の6類型

- しかし、6類型に該当したら必ずパワハラともいえないし、パワハラのすべてが6類型に該当するとも限らない。パワハラかどうかは背景や関係性なども含めて総合的に判断される