社労士のシモデ(@sr_shmd)です。

今日は働く元気が出ないなあ・・・

多くの女性が、一度は生理期間中に体調が優れずに働く意欲をなくしてしまったことがあるのではないでしょうか。

しかしながら、男性上司だけでなく、女性の上司に対しても「生理で休みます」とは言いにくいものです。

なぜなら、症状は千差万別であるにもかかわらず、女性自身も女性の身体の仕組みについて習う機会はないため、女性同士でさえ理解し合うことが難しいからです。

職業人生が長くなっている今、産休や育休を経て働き続ける女性、定年まで働き続ける女性はめずらしくなくなりました。

成人女性の身体が日々どのように変化するか、また、年を取るにつれてどのように変化するかを知らなければ、健康に働く・働かせることはできません。

この記事では、月経・妊娠・出産・更年期・閉経の基礎知識を紹介します。

この記事は次のような人にオススメです!

- 女性の身体の仕組みを知りたい人

- 女性の部下を持つ人

- 会社の健康経営を担当している人

女性の身体の変化とホルモンの働き

女性の身体の変化に影響を与えているのは「ホルモン」だといわれています。

女性の身体にはつぎのような出来事が日々、あるいは年を取るにつれて起こります。

- 月経

- 月経前症候群(PMS)

- 妊娠

- 出産

- 更年期

- 閉経

以下に、それぞれ詳しく説明していきます。

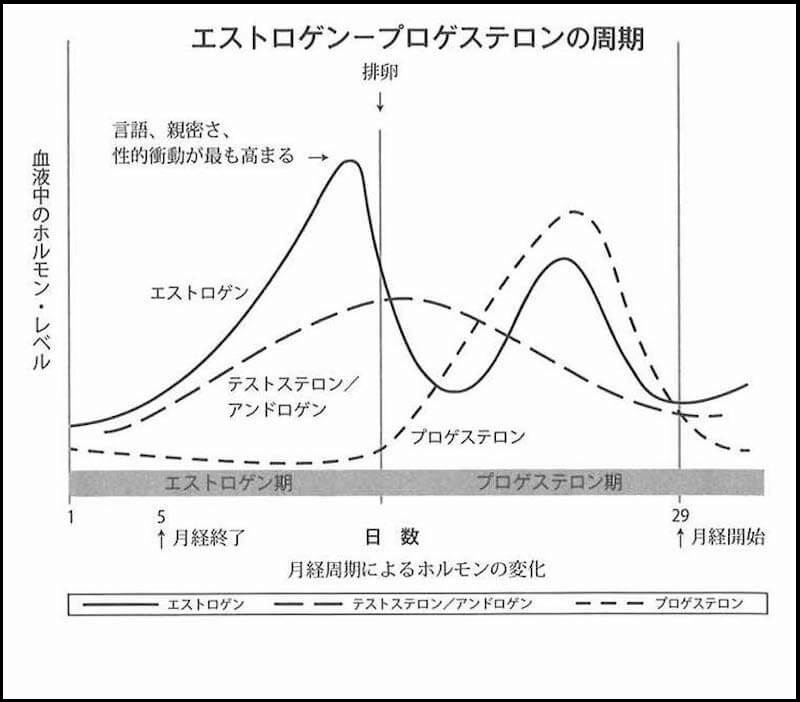

月経周期とホルモンレベルの上昇・下降

エストロゲンとプロゲステロンのしわざ

誰でも、女性には約1ヶ月に1回月経(生理)があることくらいはご存知かと思います。

月経とは、子宮内膜が出血をともなってはがれ落ち、体外へ排出される現象です。

しかしながら、月経は単に出血するだけでは終わりません。

月経のサイクルにともなって各種のホルモンレベルが変化するのです。

下図は、月経周期とホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の周期を表しています。

「エストロゲン」と「プロゲステロン」は、いわゆる「女性ホルモン」の代表格です。

エストロゲンは、よい気分にしてくれる脳内化学物質の仲間です。

一方プロゲステロンは、エストロゲンの効果をひっくり返したり、鎮静剤の役割を果たします。

月経の後にはエストロゲンレベルが上昇し、月経の前にはプロゲステロンレベルが上昇します。

つまり、多くの女性が月経後は気分が良く、月経前は体調が優れないという周期を毎月繰り返しています。

この周期は、月経が始まる10〜14歳から閉経する50歳くらいまで続くのです。

月経周期により言葉の受け取り方が変わる?

出勤したのはいいけれど、いつもより神経質になってしまった・・・

月経周期におけるホルモンレベルの変化は、他者からのフィードバックの受け取り方にも影響するとされています。

エストロゲンは、よい気分にしてくれるホルモンです。

そのため、エストロゲンレベルが上昇する月経後の女性は、他者からのフィードバックによって自信がさらに強化されるといわれています。

一方、プロゲステロンレベルが上昇する月経前の女性は、他者からのフィードバックによって自信が壊滅状態になるのです。

職場は、他者からのフィードバックであふれかえっています。

普段なら受け流せる上司からの一言でも、次の日休んでしまいたくなるほど落ち込んだり、泣きたくないのに涙が出てきたりすることがあります。

あまり大げさに捉えずホルモンによる生理現象として受け止めるようにしましょう

月経前症候群(PMS)と精神的・身体的症状

眠くて仕事に集中できない・・・

プロゲステロンレベルが上昇する月経前に他者からのフィードバッグをマイナスに受け取ってしまうのは、精神的・身体的に普段と異なる状態になるからだと考えられます。

いわゆる「月経前症候群(PMS:premenstrual syndrome)」です。

PMSは月経の前の3〜10日程度続き、月経の開始とともに症状が軽くなったり、消滅します。

精神神経症状としては、以下のようなことが挙げられます。

- 情緒不安定

- イライラ

- 抑うつ

- 不安

- 眠気

- 集中力の低下

- 睡眠障害

- 自律神経症状としてのぼせ

- 食欲不振・過食

- めまい

- 倦怠感

一方身体的症状としては、以下のような症状があります。

- 腹痛

- 頭痛

- 腰痛

- むくみ

- お腹の張り

- 乳房の張り

月経のある女性の約70〜80%が、上記のうち何らかの症状があるといわれています。

どの症状が現れるかは人によってさまざまで、月によって異なることもあるのです。

また、とくに精神症状が強い場合は、月経前不快気分障害(PMDD:premenstrual dyspholic disorder)と呼ばれています。

毎月仕事を休まなければならないほど症状がひどい場合は、医療機関にて受診した方がよいかもしれません

妊娠・出産・育児で脳が変わる!?

妊娠時はプロゲステロンレベルが100倍に

育児休業給付などの妊娠・出産・育児に関する制度が整備されるにともない、妊娠中の女性が働き続けることも珍しくなくなってきました。

妊娠中は、単にお腹が大きくなるだけではありません。

遺伝学と脳画像撮影技術によっての進展によって、「脳が変わる」ということが分かってきています。

まず、妊娠すると鎮静剤の役割を果たすプロゲステロンレベルが上昇します。

妊娠2ヶ月から4ヶ月には、このレベルは通常の10倍から100倍になるそうです。

妊娠中は身体に大きな負荷がかかりますが、この急上昇したプロゲステロンが鎮静剤として作用することで脳の回路が落ち着き、ストレスから守られます。

原因はまだ分かっていないものの、妊娠中には脳の大きさが変わることも明らかになっています。

fMRIで撮影した脳画像によると、妊娠6ヶ月から出産までは脳が縮み、産後6ヶ月ほどで徐々に元に戻るそうです。

職場において特別扱いする必要はありませんが、女性部下が妊娠している場合は不調でないかどうか気にかけるようにしましょう

出産後はオキシトシンが大量放出

出産時には、妊娠時に急上昇したプロゲステロンが急降下し、「オキシトシン」が大量放出されます。

オキシトシンとは、人助けや世話焼きに喜びを見出すホルモンです。

オキシトシン・レベルの急上昇により、出産後の女性には以下のような変化が起こります。

- 聴覚、触覚、視覚、嗅覚が非常に敏感になる

- (出産後半年間は特に)集中力のすべてが子どもの保護に向けられる

- 攻撃性が増す

育児と授乳により急上昇したオキシトシン・レベルは職場復帰や断乳により低下し、不安で落ち着かない状態になることもあります。

人それぞれ異なる職場復帰のタイミングにおいてはしっかりとコミュニケーションをとることが大切です

閉経でさらに変わる脳

更年期障害は仕事や家庭環境も要因に

「更年期」とは、閉経前の5年間と閉経後の5年間とをあわせた10年間を指します。

「閉経」とは、約1ヶ月に1回子宮内膜が出血とともにはがれ落ちる「月経」が永久に停止することです。

閉経する年齢は平均50歳なので、45歳〜55歳辺りが更年期に該当します。

かつて、女性の定年は50歳、男性の定年は55歳の時代がありました。

これからは、60歳どころか70歳まで働かなければならない時代がやってきます。

つまり、女性は妊娠・出産・育児はもちろん、閉経を経ても長く働き続けるということです。

40代半ばになり育児が少し落ち着いたと思ったら、更年期にはまたホルモンレベルが変化します。

更年期におけるホルモンレベルの変化により起こる症状は、「更年期症状」と呼ばれています。

例えば、以下のような症状が代表的なものです(大塚製薬「更年期ラボ」より)。

- 精神神経系の症状:頭痛、めまい、不眠、不安感、イライラ感、うつ

- 血管運動神経系の症状:ホットフラッシュ(ほてり・のぼせ)、動悸、息切れ、寝汗、発汗、むくみ

- 皮膚・分泌系の症状:のどの渇き、ドライアイ

- 消化器系の症状:吐き気、下痢、便秘、胃もたれ、胸やけ

- 運動器官系の症状:肩こり、腰痛、背中の痛み、関節痛、しびれ、手指の痛み・しびれ・変形

- 泌尿器・生殖器系の症状:月経異常、尿失禁、性交痛

特に症状が重く日常生活に支障を来す状態が、いわゆる「更年期障害」です。

50%〜60%の女性が何らかの更年期障害を経験するといわれています。

PMSと同様、更年期障害に至る症状は人によって異なります。

ホルモンの影響のほか、心理的なものや仕事・家庭環境も要因になるそうです(公益社団法人日本産科婦人科学会ホームページより)。

なお、更年期障害は男性にも生じることが分かってきています。

閉経前後のさらなるホルモンレベルの変化

更年期障害は、閉経前後のホルモンレベルの変化によって起こります。

まずは閉経前の40歳過ぎ、よい気分にさせてくれるエストロゲンのレベルが低下してきます。

閉経の2年前くらいから、体内でつくられるエストロゲンの量が不安定になります。

そして閉経すると、エストロゲンとプロゲステロンの周期が安定すると同時に、オキシトシンレベルが低下します。

閉経を迎えた女性には、以下のような変化が訪れるといわれています。

- 感情的になることが少なくなる

- 以前ほどは人を喜ばせたり世話をすることに関心がなくなる

- 子どもを保護することが最重要課題ではなくなる

- 自分のことに集中したいという気持ちが生まれる

しかし、世話をする関心が永久に失われることはなく、孫世代を世話することに注力する人もいます。

一方で、自分の仕事に集中したり新たなことに挑戦したりする人もいます。

女性は50歳前後に閉経を迎えて、子ども時代以来久々にホルモンレベルが安定するのです

妊娠・出産・育児中の従業員に対しては健康管理も重要ですが、社会保険の手続きも頻繁に発生します。

妊娠・出産・育児にまつわる社会保険手続については、以下の2つの記事を参考にしてください。

また就労中の制度としては、育児介護休業法に定めるものの他に、労働基準法においても育児時間と生理休暇が設けられています。

育児時間と生理休暇については、以下の記事をご覧ください。

月経・妊娠・出産・更年期・閉経の基礎知識のまとめ

- プロゲステロンレベルが上昇する月経前の女性は、他者からのフィードバックを敏感に受け取ってしまい自信を喪失することがある

- 出産後は聴覚・触覚・視覚・嗅覚が敏感になり攻撃性が増すといわれている

- 50%〜60%の女性が何らかの更年期障害を経験するが、閉経後はホルモンレベルが安定する。人の世話に注力する人もいれば、自分のことに集中する人もいる

- 人事労務や健康経営においても、日々変化し、ライフサイクルによっても変化する女性の身体の特徴を知っておくことが大切