1人法人もありですが、会社をつくって人を雇っていくのなら、必ず問題が発生します。

これは、社長の力が足りないという理由ではなく、従業員数が増えれば一定の確率で発生するものです。

よくご相談をいただく問題は、「休職」と「懲戒」の2つです。

つまり、体調を崩して一定期間働けなくなってしまった従業員と、不正行為や問題行動をとってしまった従業員の対応です。

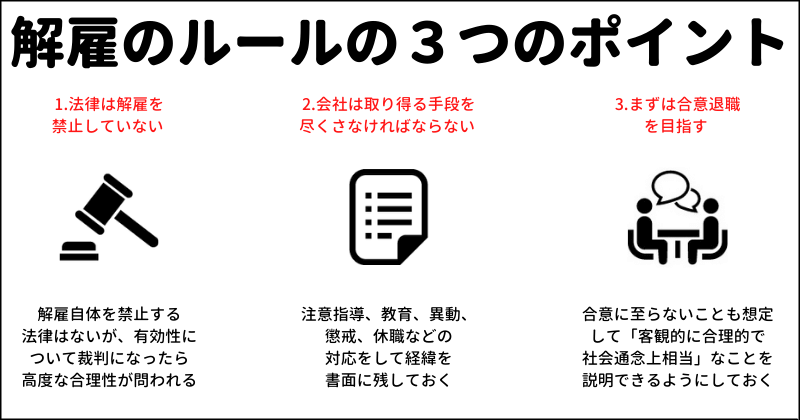

この2つの制度を知るには、日本の解雇の特徴について知ることが大切です。

そこで今回は、まず、解雇の原則についてご紹介します。

休職と懲戒を知るには解雇を知る!

よくある質問の2つが休職と懲戒についてなんですね

どちらも、日本の解雇の特徴が関係しています

日本では解雇が難しいですよね

どこにその難しさがあるのかを見ていきましょう

労基法は解雇を禁止していない

一般的に、「日本では解雇がむずかしい」と言われています。

この言葉の意味するところは何でしょうか。

会社と従業員の間で締結する労働契約も、私人間の契約の一種なので、民法にルールがあるはずです。

労働契約の始まりと終わりについては、以下のように定められています。

- 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。(民法第623条)

- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。(民法第627条1項)

まず、従業員が会社に対して「働きます」と約束し、従業員の働きに対して会社がお給料を支払うことを約束すれば、労働契約は成立していることになります。

そして、労働契約に期間を定めなかったとき(無期契約の正社員など)は、会社も従業員もお互いに、いつでも「辞めてください」「辞めます」と言っていいのです。

憲法に自由権の一つである「職業選択の自由」が定められていることからも、納得できます。(憲法第22条)

しかし、実際には、会社と従業員は対等な関係ではなく、従業員は会社より弱い立場にあります。

そのため、従業員を守る意味で、労働基準法という、民法に対する特別法が定められています。

労働基準法には「解雇予告」のルールが設けられています。

- 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(略)(労働基準法第20条1項)

いくら会社が無期契約の従業員に対して、いつでも「辞めてください」と言っていいとはいえ、解雇という従業員に有無を言わさない手段をとるのであれば、従業員は生活が立ち行かなくなりますから、少なくとも30日前に予告してくださいというルールです。

このように、従業員を守るための労働基準法は、別に解雇自体を禁止しているわけではないのです。

長期雇用と解雇についての裁判

日本の雇用社会は、従業員が年をとって働けなくなるまで雇用を維持する「長期雇用」が特徴です。

一度就職してしまえば、定年でいったん退職はするものの、その後も年金を受給されるまでは継続雇用されるという構造になっています。

「ゆりかごから墓場まで」ではないですが、若者も高齢者も、優秀でもそうでなくても、会社が従業員の生活の面倒を見るというのが、日本の雇用社会の特徴です。

これが、解雇の特徴はもちろん、賃金体系(家族手当・扶養手当等)や各種社会保険制度(雇用継続給付・年金等)に影響を与えています。

労働基準法は解雇を禁止していませんから、解雇予告などのルールを守れば、解雇をしても労働基準法違反にはなりません。

「解雇のむずかしさ」が問われるのは、裁判になったときです。

解雇された従業員が「この解雇はおかしい」と言って会社に対して裁判を起こした場合、「この解雇は有効か無効か」が判断されます。

「解雇は無効です」と判断されれば、会社はさかのぼってお給料を支払い、従業員として継続して雇わなければならないことになります。

日本では会社が従業員の生活の面倒を見る長期雇用が原則なので、「めったなこと」がなければ解雇は有効ではないと判断されるのです。

会社が「めったなこと」があったと客観的に説明できずに解雇が無効だと判断されるケースが続き、結果として労働契約法という法律に、以下のルールが明記されました。

- 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。(労働契約法第16条)

こうして、「日本では解雇がむずかしい」という慣習が定着していきました。

労基法は解雇を禁止していないが、長期雇用等の理由から解雇のハードルは高いという慣習が定着しました

教育・懲戒・休職させられるかどうか

裁判では解雇が有効かどうか判断されてきたんですね

それで「解雇は難しい」という慣習が作られてきました

不正行為や健康面で問題が起きたらどうしたらよいのでしょうか?

教育や懲戒、休職させるかどうかを決めることになります

悪いことなら注意指導、教育、異動、懲戒

いくら「解雇がむずかしい」といっても、会社で発生した問題を放置しておくわけにはいきません。

例えば、会社のお金に手をつけたとか、パワハラをして何人も部下を辞めさせたというような従業員がいたら、適切な対応をしなければ会社全体の秩序が保たれません。

手をつけたお金が多額だったとか、部下を何人も精神疾患にさせて辞めさせたなどは、「めったなこと」なので、「会社に置いておけない」という決断も有効だと判断される可能性は高いと思います。

しかし、例えば、社内の申請手続きを正しく行わなかったとか、セクハラ発言を一度だけしたなど、不正の程度もそれほど高くない一度の行為のみで辞めさせるのは、有効だと判断される可能性は低いと思います。

小さな問題行為が重なっている場合は、「注意指導や教育、異動、懲戒など、取り得る手段を尽くしたのか」が問われます。

とくに日本は、新卒一括採用・長期雇用が主流で、右も左も分からない若者を会社が教育して面倒を見るという慣行があるため、「悪いことしたならちゃんと叱ったのか、教育したのか」が重要です。

ただし、会社の規模や体制によっては異動先がないといったこともありますので、実際には「できる範囲で取り得る手段を尽くす」ことになります。

私傷病なら休職制度

従業員が悪いことをしたのではなく、私生活でケガをしたり病気になってしまった場合はどうでしょうか。

契約期間の終了時に原則労働契約が解消される有期契約とは異なり、無期契約を締結している正社員等がケガや病気をした場合は、休職を命じることが一般的です。

ここで思い出していただきたいのは、労働契約の始まりの場面です。

労働契約は、従業員が会社に対して「働きます」と言って、従業員の働きに対して会社がお給料を支払うことを約束すれば成立します。(民法第623条)

ということは、ケガや病気で従業員が「働けません」と言っていれば労働契約が成り立たないので、本来は労働契約が解消されます。

しかし、長期雇用を背景として、一定期間解雇を猶予する「休職制度」を設けることが一般的となり、ケガや病気が回復してまた働ける見込みがあるのなら従業員を休ませるという対応が求められます。

会社は、休職期間中の従業員にお給料を支払うことまでは義務付けられていません。

休職期間中の従業員の生活を保障するという趣旨で、要件を満たせば、健康保険の「傷病手当金」が支給されます。

金額は、いつものお給料の3分の2程度です。ですが、所得税と住民税は非課税です。

ケガや病気が回復しなければ、雇用を維持することができなくなる時期もくるかもしれませんが、まずは休職制度を適用する(会社が休職を命じる)ことが原則的な対応です。

問題行動に対しては注意指導や教育、異動、懲戒を検討し、私傷病に対しては休職制度の適用を検討しましょう

じゃあ解雇はなんのためにあるの?

問題行動や病気が改善されるかどうかを見ないといけないんですね

可能な範囲で取り得る手段を尽くさないといけません

では何のために解雇があるのでしょうか?

手段を尽くした結果、会社が従業員に辞めてもらう決断をしたときのためにあります

まずは合意退職を目指す

従業員の問題行動が改善されなかったり、一定期間休職させたけれどケガや病気が回復されないことが分かったときは、辞めてもらうかどうか決断しなければなりません。

例えば「◯月末日まで休職とする」と決めておき、復職できないので「◯月末日に辞める」ことについて合意に至れば、離職理由は「休職期間満了による合意退職」となります。

病気やケガが回復していない方はすぐに働けないので、雇用保険から失業手当をもらうことはできませんが、健康保険から退職後も継続して傷病手当金を受給できる可能性はあります。

または、ケガや病気の程度が重ければ、「障害年金」が支給される可能性もあります。

一方、不正やハラスメントなどの問題行動に対して、注意指導や教育、懲戒処分をしても改善されなかったときは、どうしたらよいのでしょうか。

いくら「解雇がむずかしい」といっても、問題行動を起こす従業員が周囲の士気に影響を与え、優秀な従業員が辞めてしまうかもしれません。

従業員の問題行動が改善されず辞めてもらうと決断したら、まずは合意で労働契約を解消することを目指します。

つまり、「もっと自分に合う会社に転職してはどうだろう」「辞めてくれないだろうか」と伝えたり提案することから始めるのです。

退職を強要すると「実質解雇だ」と判断される可能性はありますが、このように提案すること自体は違法ではありません。

会社の風土や考え方に合った行動ができないのなら、会社にとっても従業員にとっても幸せなことではないですからね。

解雇の「客観的に合理的な理由」とは?

従業員の問題行動やケガや病気に対して、会社が取り得る手段を全て尽くしても「私は辞めません」と言われてしまえば、最終的には解雇を検討するしかなくなります。

会社にとっていい人材だと思って採用したわけですから、できればこんな場面に遭遇したくないでしょうが、会社の規模や創業年数に応じて、一定の割合で生じてしまう問題です。

解雇を行う場合、労働基準法の解雇予告等のルールを守ることは、最低限必要なことです。

それに加えて、もしも裁判で解雇が有効かどうか争われることを想定し、解雇の「客観的に合理的な理由」を知っておきましょう。

解雇の「客観的に合理的な理由」は、大きく次の4つです。

- 従業員の労務提供の不能や労働能力または適確性の欠如・喪失

- 従業員の企業秩序違反の行為

- 経営不振による人員整理や会社解散

- (ユニオン・ショップ協定に基づく)労働組合の解雇要求

このページで解説してきたのは、1と2です。

このような「客観的に合理的な理由」があり、かつ「社会通念上相当」であるときに解雇が有効と判断される可能性が高まります。

「社会通念上相当」とは、「解雇の事由が重大な程度に達しており、他に解雇回避の手段がなく、かつ従業員の側に許せるような事情がほとんどない」ことを指します。

つまり、会社が可能な範囲で取り得る手段を尽くしたけれど改善されず、合意退職にも至らなかったという「めったなこと」だったとき、最終的に解雇をすることになるでしょう。

こうした事情を第三者に説明しなければならない機会がやってくるかもしれないので、従業員の問題行動やケガ・病気に対して、会社がどんな対応をとったのかを全て書面に残しておくことが大切です。

そして、従業員と日頃から信頼関係を築いておくことが、何より重要だと思います。

退職について合意に至らなければ解雇をすることになるが、経緯を第三者に説明できるよう記録しておくことが大切です

解雇の法的ルールと合意退職との違いまとめ

- 労基法で解雇は禁止されていないが、長期雇用や裁判例の積み重ねから、「解雇はむずかしい」と言われている

- 従業員の問題行動に対しては注意指導、教育、異動、懲戒など、私傷病に対しては休職制度などを適用して、会社は手段を尽くさないといけない

- 辞めてもらうと決断したならば、まずは合意退職を目指す。最終的には解雇をしなければならないことを想定して会社は対応の全てを記録しておくことが大切