社労士のシモデ(@sr_shmd)です。

2020年6月1日に「パワハラ防止法」が始まりました。

法律のことはよく分からないし難しそう・・・

と思った方も、法律の大枠を捉えていればパワハラやセクハラから身を守ることができます。

パワハラから身を守るため、パワハラをしないためにも、パワハラ防止法などの「ハラスメント防止法」の仕組みを知っておくことが大切です。

この記事ではハラスメント防止法の3つの重要ポイントをまとめています。

この記事は次のような人にオススメです!

- ハラスメント被害に困っている人

- ハラスメントから身を守る手段を知りたい人

- ハラスメントをしないように気をつけたい人

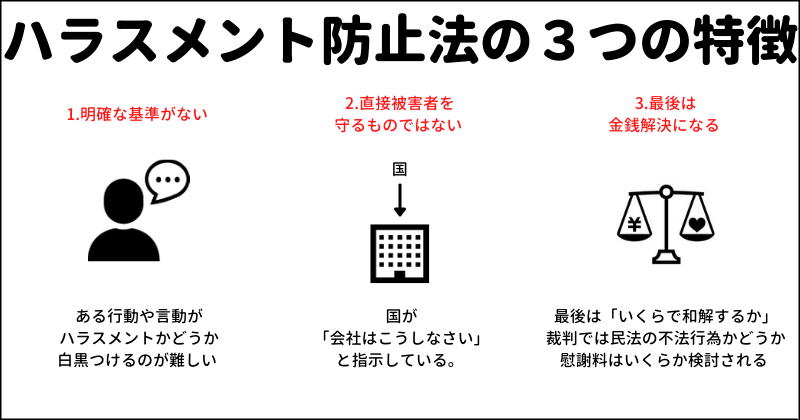

ハラスメント防止法の3つの重要ポイント

この記事では、「パワハラ(パワーハラスメント)」「セクハラ(セクシュアルハラスメント)」「マタハラ(マタニティハラスメント)」などのハラスメントを防止するための法律を「ハラスメント防止法」と呼ぶことにします。

ハラスメント防止法の仕組みを理解するための重要ポイントは、以下の3つです。

- ハラスメントに該当するかどうかには明確な基準がない

- ハラスメント防止法は直接被害者を守るものではない

- 揉めたら最後は金銭解決になる

ちなみにパワハラ・セクハラ・マタハラを防止する法律の名前はそれぞれ次の通りです。

- パワハラ:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(「労働施策総合推進法」)

- セクハラ:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(「男女雇用機会均等法」)

- マタハラ:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律と育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(「男女雇用機会均等法」と「育児介護休業法」)

以下にハラスメント防止法の3つの重要ポイントを詳しく説明していきます。

①ハラスメントに該当するかどうかには明確な基準がない

ハラスメント防止法には、「ある言動がハラスメントに該当するかどうか」の明確な基準は定められていません。

この点は労働基準法と異なります。

労働基準法の特徴:基準が明確・刑事罰がある

例えば社長が

うちの会社では残業代は出ないぞ!!

と主張したとしましょう。

しかし、労働基準監督署に調査されれば

労働時間が週40時間超えても残業代を支払わないのは法違反なので支払ってください

と言われてしまいます。

労働基準監督署からの是正勧告がなされても社長が

残業代は支払わない!法違反ではない!!

と主張したとします。

そうすると労働基準監督官からは

法違反を是正しないのは悪質なので罰金を支払ってください、支払わなければ送検します

などと言われてしまいます。

このように、「週40時間超には残業代を支払う」などと基準がはっきりしていて、「罰金」や「送検」などの刑事罰をもって会社にルールを守らせることが労働基準法の特徴です。

ハラスメント防止法の特徴:基準が明確でない・刑事罰がない

一方、ハラスメント防止法は「ある言動がハラスメントに該当するか否か」の明確な基準はありません。

例えば従業員が

先輩に蹴られました!パワハラです!慰謝料を支払ってください!

と主張したとしましょう。

しかし裁判によって

たまたま足が当たっただけなのでパワハラとは言えません、慰謝料を支払う必要もありません

と判断される可能性もあるわけです。

なぜなら、ある言動がハラスメントに該当するかどうかは裁判をしても意見が分かれることがあり、法律によって明確な線引きをすることはできないからです。

そのため、パワハラの定義は次のような分かりにくいものになっています。

職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること

労働施策総合推進法第30条の2より

パワハラが法律に定義づけられたこと自体は大きな進歩ですが、「蹴られたこと」「怒鳴られたこと」が絶対にパワハラに該当すると線引きされているわけではないということです。

明確に線引きできない以上、労働基準法とは異なり、労働者がハラスメントされたら会社が刑事罰を科せられると決めることもできません。

②ハラスメント防止法は直接被害者を守るものではない

ハラスメント防止法は刑事罰をもって会社にルールを守らせるものではないなら、どのようにハラスメントを防止するのでしょうか。

ハラスメント防止法には「上司は部下にハラスメントをしてはいけません」とは定められていません。

つまり、ハラスメント防止法が直接従業員をハラスメントから守ってくれるわけではないのです。

ハラスメント防止のための3つの措置を講ずる義務

ハラスメント防止法では、「ハラスメントが起こらない職場環境のためにハラスメント防止措置を講じてください」という、国から会社に対するお願いごとが定められているだけです。

具体的には、以下3つの防止措置です。

- ハラスメントを行ってはならないという会社の方針を明らかにして、それを周知・啓発する

- ハラスメントに関する相談や苦情に適切に対応するための体制を整える

- ハラスメント問題が発生したら、速やかに適切に対応する

よくハラスメント被害者から

ハラスメントされました、労働基準監督署に相談すればいいですか?

と聞かれます。

あまり聞きなじみがないかもしれませんが、ハラスメント問題は労働基準監督署ではなく、その上部組織である「都道府県労働局」が対応します。

労働基準監督署は、労働基準法違反の有無を判断して指導するところであって、ハラスメントがあるか否か、会社が防止措置を行っているかどうかを判断するところではありません。

都道府県労働局は、会社がハラスメント防止措置を行っていない場合、現状に関して報告を求めたり助言・指導・勧告を行ったりします。会社が誠実に対応しなければ、悪質だと判断されて企業名公表されます。

労働基準法のように刑事罰ではなく、企業名公表という行政罰によってルールを守らせようとするのがハラスメント防止法です。

会社でハラスメントが起きることのリスクは、罰金や送検ではなく企業名公表により評判が下がることなのです。

③揉めたら最後は金銭解決になる

ハラスメントの加害者やハラスメントが起きるような環境を放置した会社を誰も捕まえてくれないのなら、ハラスメントの被害にあった場合はどうすればいいのでしょうか?

ハラスメント相談は、大きく以下の3つの段階に分けられます。

まずは社内で相談相手を見つけよう

ハラスメントの被害にあっているときは周囲に味方がいないように思えますが、一呼吸置いて、まずは社内で相談できる人がいないか考えてみましょう。

意外と状況を冷静に見てくれている人がいるものです。

身近に相談できる相手が見つからなければ、会社のハラスメント相談窓口に相談することも検討しましょう。

総合労働相談コーナーで相談してみよう

会社のハラスメント相談窓口に相談してもきちんと対応してもらえない、相談窓口が機能していない場合は、外部に相談することを検討します。

総合労働相談コーナーは、都道府県労働局や労働基準監督署内に設置されています。

ハラスメントを含むあらゆる労働問題について相談することが可能です。

公的な解決制度である「あっせん」や「調停」という制度を紹介してくれたり、担当部署に取り次いでくれたりします。

あっせんや調停では社会保険労務士などの労働問題の専門家等が仲介して会社と従業員の話し合いを進めます。

納得できなければ最終手段として裁判をする

ハラスメント相談窓口でも納得のいく解決策を提示してもらえず、「絶対に泣き寝入りしたくない!」という場合の最終手段は裁判をすることです。

上記の「あっせん」や「調停」は会社と従業員の間の話し合いのみを対象としていますが、裁判であればハラスメントの加害者を訴えることもできます。

裁判でハラスメントが認定されれば、会社や加害者は慰謝料や逸失利益(被害者が働けなくなった期間の賃金に相当する金額)を支払うよう命じられます。

私自身もそうでしたが、ハラスメントについて相談することはとてもハードルが高いものです

社内で相談相手を見つけることもハードルが高いと感じたら、利害関係のない第三者にまずは相談してみるのも一つです。

直接あなたを救うことはできなくても、一緒にお気持ちを整理してどのような第一歩を踏み出すかを考えます。

セクハラ・パワハラの解決方法を一緒に考えます 現状とお気持ちを整理して、第一歩を踏み出すお手伝いをしますハラスメントをしない・させないために

誰かに相談するまでではないけれど、自分自身でハラスメントをしない、ハラスメントをさせないように気をつけたい場合はどうすればよいのでしょうか。

ハラスメントしないよう気をつけたいとき

ハラスメント防止法によって直接加害者が罰せられることはありませんが、裁判で争いになってしまったら数百万、高ければ数千万の慰謝料を命じられることもあります。

そこまでのケースはまれでも、周囲からの信頼を失ったり、会社でハラスメントと認定されれば懲戒処分を受けたり、異動させられたり、退職せざるを得なくなったりする可能性はあります。

ハラスメント的な言動は、思い込みや決めつけから生まれます。

自分の言動を客観視するためには「知ること」が大切です。

どんな言動がパワハラやセクハラに該当しうるのかを記事にまとめておりますので、ざっくりと目を通してみてください

ハラスメントされていると感じたとき

ハラスメントされていると感じている方に必ずお伝えしているアドバイスが「メモをとること」です。

ハラスメントに関して相談するときには、状況を説明する過程は欠かせません。

いつどこで誰にどんなことをされたのかを記録しておきましょう。

このメモがあれば、いざというときには裁判という最終手段も取れますし、客観的に状況を判断してもらう材料にもなります。

さっさと会社に見切りをつけるのか、ほかの被害者を生まないためにも会社や公の機関に相談するという行動を起こすのか決めるきっかけにもなります。

私自身も「パワハラされた!」と感じたときに、日付と何があったかの経緯を記録したことがあります。

記録しているうちに冷静になれましたし、本当に許せないと思ったときには切り札として使うことが可能です。

被害の内容によっては他人に話しにくいこともあるでしょう。

しかし、どこでどんなことをされたのか冷静に説明できなければ、聞き手はあなたを助けることができません。

走り書きでも記号でも構いません。

「状況を変えたい」と思ったときにはメモや記録を使って第三者に説明できる状態にしておくことが大切です

ハラスメントと休職・懲戒との関わり

ハラスメント問題に対応するときには、休職制度と懲戒制度が関係してきます。

ハラスメントの被害者が「休職を要する」旨の診断書を持ってきたときは、原則として休職を命じます。

休職制度のポイントについては、以下の記事を参考にしてください。

また、職場で起きたハラスメント事案が重大なケースは、加害者に懲戒処分を科すことも必要です。

懲戒は事案が起きる前に就業規則にルールを定めておかなければなりません。

懲戒のポイントについては、以下の記事を参考にしてください。

ハラスメント防止法3つの重要ポイントのまとめ

- ハラスメント防止法には、①ハラスメントに該当するかどうかには明確な基準がない、②直接被害者を守るものではない、③揉めたら最後は金銭解決になるという3つの特徴がある

- ハラスメント被害の相談ステップは、社内相談窓口→総合労働相談コーナー→裁判

- ハラスメントしないためにはハラスメントについて「知ること」、ハラスメントを受けていると感じたときには「メモをとること」が大切