2019年4月1日から、「年次有給休暇の時季指定義務」がスタートしました。

年次有給休暇を年10日以上与えられる従業員に対して、各従業員が保有している日数のうち5日については、会社が時季を指定して取得させなければならないというルールです。

付与日から1年ごとにチェックする必要があります。

今回は、年次有給休暇の時期指定義務について紹介します。

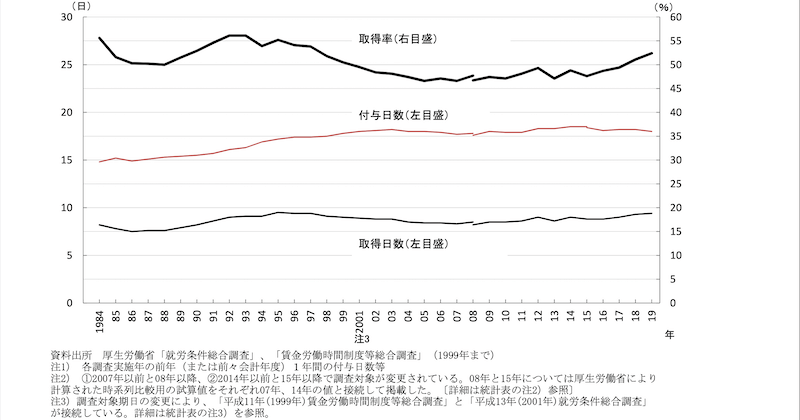

年次有給休暇の取得率は?

年次有給休暇の取得日数も管理が必要なんですね

労働時間に関することは、管理が求められていますね

どうして管理が必要になったのでしょうか?

取得率を上げるという国の目標があるみたいです

年次有給休暇の取得率は、2000年以降から少しずつ上昇しています。(JILPT「早わかり グラフで見る長期労働統計)

2019年は、52.4%でした(取得率=1年間の総取得日数÷当年度の付与日数×100%)。

国としては、2020年までに70%の取得率を目指していました。

祝日が増えたり、あるいは休日数を増やしている会社さんもありますので、年次有給休暇の取得率だけで評価されるものでもないと思います。

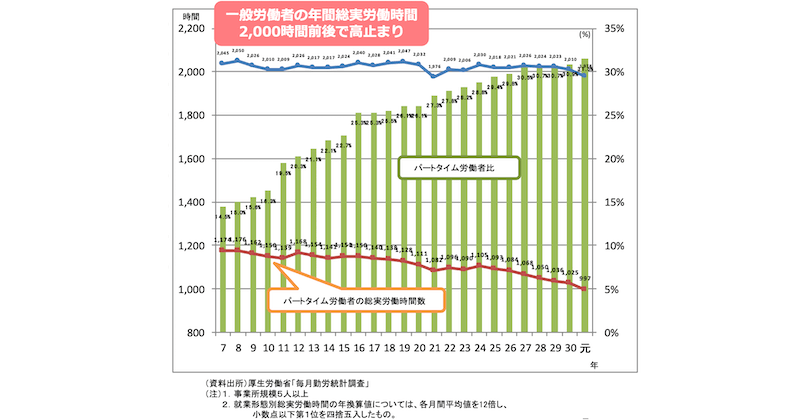

ただ、2019年までは、年間の労働時間は2,000時間前後と高止まりしていました。(大阪労働局資料より)

このような背景から、年次有給休暇の時季指定義務はスタートしました。

コロナ禍で労働時間がどうなっているかはさておき、このルールは引き続き適用されることになります。

年次有給休暇の取得率70%を目指して、会社に対する時季指定義務がスタートしました

年次有給休暇の付与条件は?

取得率アップを目指して作られたルールなんですね

休日数を増やすなら年次有給休暇を取りやすくした方がいいかもしれませんね

具体的にはどういうルールなのでしょうか?

まずは年次有給休暇の基礎知識を確認しましょう

年次有給休暇を付与する条件は、以下の2つです。

- 継続勤務年数が半年以上

- 出勤率8割以上

出勤率は、「出勤した日÷全労働日」で求めます。

全労働日は、雇用契約書や就業規則で定めた労働日を指します。

ただし、以下の日は、全労働日(分母・分子の両方)から除きます。

- 不可抗力による休業日

- 会社側に起因する経営、管理上の障害による休業日

- 正当な争議行為(ストライキなど)により就労しなかった日

また、以下の日は、出勤したものとみなして(分母・分子の両方にカウントして)計算します。

- 業務上の傷病により療養のため休業した期間

- 産前産後の休業期間

- 育児介護の休業期間

- 年次有給休暇を取得した期間

入社半年の時点では過去6ヶ月、その1年後からは過去1年間の出勤率を確認し、8割以上ならば、下表の日数を付与します。

| 週所定労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 継続勤務年数 0.5年 | 継続勤務年数 1.5年 | 継続勤務年数 2.5年 | 継続勤務年数 3.5年 | 継続勤務年数 4.5年 | 継続勤務年数 5.5年 | 継続勤務年数 6.5年以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5日以上 | 217日〜 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

| 4日 | 169日〜216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |

| 3日 | 121日〜168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 2日 | 73日〜120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |

| 1日 | 48日〜72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

年次有給休暇を付与しなければならないのは、正社員に限りません。

パートタイマーやアルバイトなど、雇用形態にかかわらず、週にどのくらい働くのかによって、その年に付与する日数が決まります。

週所定労働日数が5日以上、1年間の所定労働日数が217日以上、または週所定労働日数が4日以下でも週所定労働時間が30時間以上の従業員には、入社半年で10日付与します。

週所定労働時間が30時間未満であって、週4日または年に216日以下の従業員には、入社半年で7日付与することになります。

週の所定労働日数や時間が決まっていないときには、年次有給休暇を付与する年度の「1年間の所定労働日数」で確認する、という流れです。

また、原則、従業員が年次有給休暇を取得する権利は強いものであり、会社が理由を聞いた上で判断したり、一方的に日にちを変えていいものではありません。

もしも業務に差し支えがあるのなら、話し合いで調整するよう努めてください。

年次年次有給休暇の付与日数は、雇用形態ではなく「週にどのくらい働くか」で決まります

時季指定義務とは?

年次有給休暇を取得できるのは正社員だけじゃないんですね

週に働く日数や時間によって付与日数の管理が必要ですね

それで、「年5日」っていうのはなんなのでしょうか?

時季指定義務で取得させなきゃいけない日数のことです

時季指定義務とは、年に10日以上年次有給休暇が付与される従業員には、年に5日以上年時有給休暇を取得させなければならないというルールです。

上記の表の通り、1年間に10日以上付与するのは、以下の3パターンです。

- 週所定労働日数が5日以上、1年間の所定労働日数が217日以上、または週所定労働日数が4日以下でも週所定労働時間が30時間以上で、継続勤務年数が0.5年以上

- 週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日で、継続勤務年数が3.5年以上

- 週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が3日で、継続勤務年数が5.5年以上

パートタイマーであっても、勤続年数が長くなってくると、付与日数だけでなく取得日数の管理も必要だということです。

「年5日」の「年」とは、付与日から1年間という意味です。

たとえば、入社日が2018年4月1日のパートタイマーの方で、1日の所定労働時間が5時間、週に4日働いているとします。

2021年10月1日に継続勤務年数3.5年となり、過去1年間の出勤率が8割を超えていれば、10月1日に10日の年次有給休暇を付与します。

そして、2022年9月末までの1年間で、5日取得したかどうか管理する必要がある、ということです。

年に10日以上年次有給休暇が付与される従業員には、年に5日以上年時有給休暇を取得させなければなりません

時季指定義務への2つの対応策

入社日と働く日数や時間をチェックして管理するのは大変ですね

年次有給休暇の管理簿を作成する義務があります

そのほかにいい方法はありますか?

「計画的付与」も検討しましょう

時季指定義務をはたすための対応策の一つ目は、年次有給休暇の管理簿を作成することです。

従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、以下の3つを記載することが義務づけられています。

- 年次有給休暇を付与した日

- 年次有給休暇を取得した日付

- 取得日数の合計

この管理簿は、年次有給休暇を付与した年度と、その年度終了後3年間保存しなければなりません。

3つの事項は、賃金台帳に合わせて記載することでも差し支えありません。

対応策の二つ目は、計画的付与を行うことです。

「年5日」にカウントできるのは次の3パターンで、計画的付与をした日数も含まれます。

- 従業員自身が取得した日数(繰り越し分も含む)

- 計画的付与をした日数

- 半日単位の年次有給休暇

「1.従業員自身が取得した日数(繰り越し分も含む)」の「繰り越し分」とは、年次有給休暇の時効は付与日から2年なので、「年5日」は必ずしもその年に付与した年次有給休暇でなくてもいいということです。

「3.半日単位の年次有給休暇」は、従業員から希望があって会社が同意すれば、年時有給休暇を半日単位で取得できるというルールです。

ただ、年時有給休暇は仕事から離れて体を休ませリフレッシュすることが制度の趣旨なので、1日単位の取得が原則となります。

そして、計画的付与とは、会社と従業員とで労使協定を締結することによって、あらかじめ決めた日に年次有給休暇を取得させるという制度です。

ただし、各従業員が保有している日数のうち、自由に使える日数を5日は残す必要があります。

計画的付与は、労使協定を締結するなどの手続きは生じますが、個別に「年5日」を管理しなくて良くなるというメリットがあります。

そして、年次有給休暇管理簿を作成し、年次有給休暇の取得を促進したり、計画的付与を行ったりしても、なお「年5日」取得していない従業員に対しては、会社が時季を指定して、年次有給休暇を取得させるという流れになります。

年次有給休暇管理簿を作成して3年間保存しなければならない。計画的付与を導入すると、個別に管理する手間が省けます

年次有給休暇の時季指定義務まとめ

- 雇用形態にかかわらず、年に10日以上年次有給休暇が付与される従業員には、年に5日以上年次有給休暇を取得させなければならない

- 入社日、週に働く時間・日数、年次有給休暇の付与日、出勤率、勤続年数をチェックする必要がある

- 年次有給休暇の管理簿には、付与日、年次有給休暇を取得した日付、取得日数を記載して、3年間保存する

- 労使協定を締結して計画的付与を導入すると、個別に管理する手間は省ける